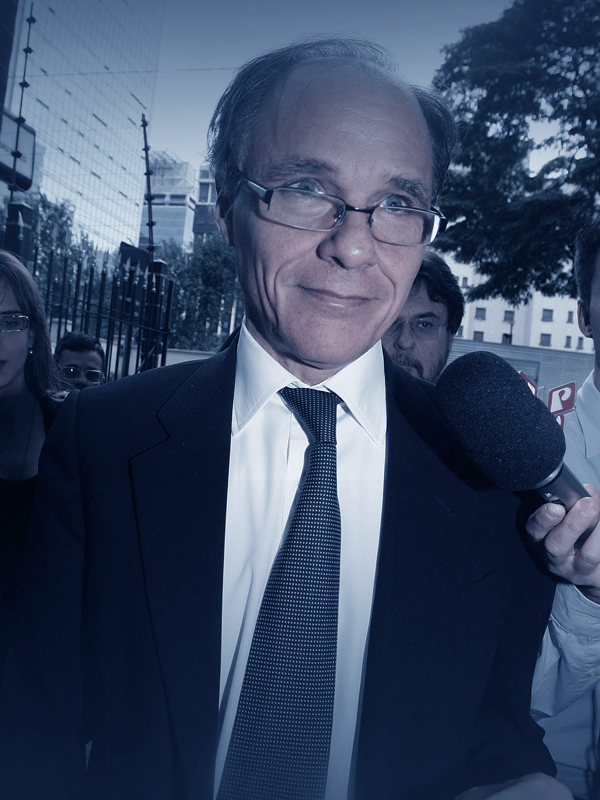

Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo

Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo PERRENGUE

Três meses depois da visita dos policiais à minha casa, aí o bicho pegou.

No ano de 2015, a Fifa e o futebol no mundo todo estavam vivendo um terremoto: o presidente Joseph Blatter tinha sido apeado do poder, o número dois dele também, vários presidentes de federações nacionais foram presos pela polícia americana, o FBI, numa cinematográfica operação em Zurique. José Maria Marin, ex-presidente da CBF, também tava em cana. Ricardo Teixeira, como sempre, na alça de mira. O presidente da CBF naquele momento, Marco Polo Del Nero, por prevenção, imaginava ser mais prudente não se afastar do país. Ninguém sabia o que o FBI podia fazer.

Com o mundo do futebol de ponta-cabeça, uma viatura da Polícia Federal, um delegado e agentes cruzaram os portões da CBF naquele dia 1º de outubro. Alerta máximo. Imprensa mobilizada. A casa caiu? Quem era o alvo agora?

Eu.

Sim, eu.

Por mais incrível que pareça, no meio daquele tiroteio todo no mundo do futebol, a viatura policial estava ali por minha causa, cumprindo uma das dezenas de buscas e apreensões determinadas para aquele dia na esteira da Operação Acrônimo.

Nas horas seguintes, o consultor de crises sentiu algo inimaginável, uma vergonha terrível; afinal, ele era contratado para administrar o escândalo dos outros. Então como poderia ele fazer o escândalo ir bater na porta alheia?

Quem poderia imaginar, no futebol mundial, que uma operação da Polícia Federal naquele território, se acontecesse, teria como foco um assessor de imprensa?

Pois isso aconteceu. Faz parte do jogo, essa caixinha de surpresas.

A viatura saiu de lá com a cópia de um contrato meu (a CBF nunca teve dinheiro público, diga-se), regularmente registrado em ambas as contabilidades, com impostos recolhidos, coisa e tal. Mas o estrago já estava feito. Em mim.

Este capítulo é para falar de alguns perrengues pelos quais passei, alguns tropeços que tive. Nas crises, as pessoas sofrem uma porção de situações que não são notícia, mas deixam marcas na alma delas. Não foi diferente comigo. Senti algumas coisas na pele de um modo que manual nenhum contempla, técnica nenhuma ensina, teorias não são capazes de preparar.

Destino? Para que pudesse descer do pedestal das certezas frias e fosse mergulhado nas águas turvas da imprevisão? Não sei. Estava Deus ali naquele dia me fazendo de cobaia de meus próprios conceitos e fazendo um encontro de contas entre o que ficava ou não de pé? Talvez.

Só sei que daquilo nasceu este livro, embora não fizesse ideia naquele dia. Daquilo nasceu a semente da reflexão e do relato nestas páginas.

Nas horas seguintes ao sensacional acontecimento na CBF, o noticiário já estava em polvorosa. O oráculo do jornalismo esportivo, Juca Kfouri, sapecou uma nota que ficou o dia inteiro na home page do maior portal do pais, o UOL, com direito a uma foto minha, é claro. Título: “E agora, Rosa?”.

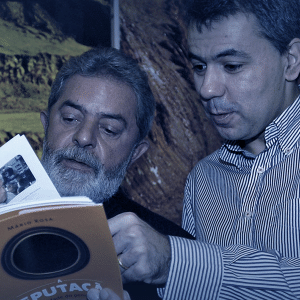

“A Polícia Federal esteve na CBF ontem, como parte da operação Acrônimo. Segundo a ‘Folha de S. Paulo’, na CBF o alvo foi um contrato da MR Consultoria. A empresa pertence ao jornalista Mário Rosa, investigado na Acrônimo, e foi contratada no final do primeiro semestre para prestar consultoria ao presidente da entidade, Marco Polo Del Nero. Mário Rosa é um velho conhecido da CBF. ‘Administrador de crises’, trabalhou durante uma década com Ricardo Teixeira como seu assessor pessoal e até no COL, Comitê Organizador da Copa do Mundo.”

Ele encerrava assim:

“Chegou a hora de Rosa administrar a própria crise por gostar de viver perigosamente”.

O assunto tava bombando nas páginas de esporte. Futebol dá audiência. Na ESPN:

“De surpresa, a CBF recebeu a visita de agentes da Polícia Federal nesta quinta-feira. Desta vez, entretanto, a presença na entidade não teve nada a ver com os escândalos da Fifa ou a investigação do FBI…a empresa do consultor Mário Rosa está sendo alvo de uma investigação…a surpresa foi muito grande para os presentes, já que a CBF estava movimentada por conta de uma reunião com 13 representantes de clubes…”

Outro site de esporte bastante acessado:

“O elo entre a CBF e a operação é o ex-relações-públicas da CBF, Mário Rosa, que coordenou a campanha de Fernando Pimentel (e que trabalhou também com José Dirceu e Antonio Palocci)”.

Veja bem: esse post anterior permite entender muito da lógica da notícia nessas horas.

Primeiro, eu não era “ex” coisa nenhuma. Por trás do “ex”, o que existe é um forma velada de estigmatização: eu era “relações-públicas” até o escândalo. Depois, “ex”. O que passei a ser? Bandido?

No noticiário de escândalos, fala-se às vezes sem dizer. É uma regra que não está nos manuais de redação, mas que existe no manual da vida. Ah, sim: não “coordenei” campanha nenhuma, assim como jamais “trabalhei” para Dirceu e Palocci.

O conjunto todo dessas breves linhas tinha um subtexto que era tudo, menos “imparcial”. Dirceu e Palocci estavam no noticiário como vilões. Eu era um “ex”. Logo... eu era de alguma forma vilão.

Não está escrito ali: “Mário é vilão”. Está sugerido, à prova de processos. Eu conhecia aquele circo e, sinceramente, não me importava. Já tinha deixado de ser jornalista para me dar tanta importância.

A lona daquele espetáculo me era familiar, mas o que eu estava sentindo e iria sentir nas horas, dias, semanas e meses seguintes era uma revelação.

Senti vergonha, senti constrangimento, senti que virara um leproso e que ninguém iria tocar em mim outra vez. Senti que o consultor acabara de falecer e estava sendo velado em praça pública. Naquele dia, assim como na CBF, outras 15 ou mais empresas com que havia trabalhado nos anos anteriores receberam a visitada polícia. Todas privadas, todas com notas fiscais, impostos recolhidos. Mas que vergonha, meu Deus…

Imagine um camburão chegar à sede de uma empresa em que você trabalhou, às vezes um edifício inteiro, cheio de gente que você nunca viu. Aquele burburinho todo: “O que foi?”, “O que foi?”, “Polícia!”. “Nossa!”, “Por quê?”, “Ah, é um tal de Mário Rosa”, “Xiiii…”.

Passei aquele dia recebendo mensagens no celular. “Polícia Federal aqui pedindo seu contrato.” Mais uma vez, como fiz naqueles dias, peço desculpas aos meus clientes que passaram por aquilo. Imagino a situação e só posso dizer que nunca desejei causar esse constrangimento. Desculpem-me.

Você, agora, vai conhecer um pouco do calvário de quem passa por esses perrengues. Gente que você só vê na TV e que não escreve sobre isso, como eu. Tenho uma longa lista de sapos que engoli. Vou mostrar meu pequeno brejo pra você.

Primeiro, também não quero me vitimizar tanto. Meus clientes foram muito legais. Todos eles mantiveram meus contratos até o fim previsto. Pior ainda seria passar por aquilo tudo na pindaíba total. Não foi o meu caso, mas acontece. Obrigado, clientes, por terem me apoiado num momento tão delicado de minha vida, mesmo tendo levado a vocês o contrário do que eu supostamente deveria prover: dor de cabeça. Estava ali para ser um analgésico. Vocês pagaram por isso e eu lhes trouxe uma pequena cefaleia.

Sim, mas agora vamos encharcar isso aqui com um pouquinho de sangue: o meu.

Sangrei.

Nunca fui uma empresa. Não tenho, portanto, concorrentes. Nunca tive contas que pudessem estar “no mercado” para serem disputadas diretamente. Por isso não tinha adversários diretos. Ainda assim, como em qualquer atividade da vida, meu “sucesso” não passava em vão. E aí, meu amigo, é na hora do tropeço que surge alguém terminando de empurrá-lo. É assim mesmo, mas dói.

- Gosto muito do Mário, mas estou preocupado com ele -- disse um colega de ofício, coincidentemente para um cliente meu, um cara bem importante.

- É? Por quê?

-É que ele está pra ser preso, né?

Coisa linda, viu? Algum cliente fala no telefone com um cara que está para ser preso? Ainda mais se esse cara estiver cuidando dos problemas dele, cliente?

Era uma tentativa de me tornar um vírus contagioso. Mas…o cliente era muito mais amigo meu do que do meu preocupado colega. Então, veio falar comigo. Disse a ele que o gesto teria para sempre a minha gratidão. E tem, chefe.

Esses ataques, de um jeito ou de outro, todo o mundo sofre. Sobrevivem aqueles que têm sorte ou que têm um sistema imunológico de reputação capaz de ser abatido e continuar vivo -- fraco no começo, mas depois melhorando. Uma vez, um colunista amigo meu publicou uma nota errada. Foi conversar com um veterano mestre do jornalismo que já tinha visto tudo. Ele o acalmou com o seguinte comentário:

- Isso vai passar. Só encalha quem navega.

O consultor nunca tinha estado antes na pele daquele organismo vivo que absorve e observa tudo, aquele indivíduo que os profissionais chamam vagamente pelo nome de “cliente”. Pois eu estava ali, vejo hoje, aprendendo para compartilhar com você e lhe contar depois algumas coisas que só sentindo para falar.

O território mental desse ser no olho do furacão é um campo minado de pequenas perfídias, algumas tentações malignas que surgem de onde menos se imagina, algumas doses de muita paranoia, prostração e surpresas.

Surpresas ruins, mas também boas. O pior das crises é que não são uma coisa só. São várias, por vezes contraditórias. Ouso dizer que senti enormes prazeres. Como assim? Este livro é um exemplo disso. Não vou lhe dizer que foi só paúra. Teve muita coisa boa também.

Somos treinados para sermos insensíveis. Assim, com a “objetividade", é que servimos aos outros. Vendemos o que se convenciona chamar de “racionalidade”, saber, conhecimento. Cada um dê um nome.

Mas, quando a gente sofre, fica mais próximo dos sentimentos. Os mesmos sentimentos que tentamos congelar quando a crise é dos outros e somos chamados a ajudar. Quando sofremos -- e sentimos, sentimos finalmente --, gestos cotidianos que antes tenderíamos a jogar no triturador do distanciamento, nessas horas, eles nos atravessam e nos comovem.

Recebi muito amor durante meu padecimento. Senti muita coisa boa vinda dos outros. E isso me sensibilizou, entre outros motivos, porque estava capaz de sentir, já que a blindagem da suposta “razão” estava mais fina. Que bom, meu Deus!

Manuais de crise não contemplam verdadeiros tratados filosóficos do amor e da solidariedade que podem acontecer em pequenos gestos, silenciosos e talvez até inconscientes. Quer ver?

Patrícia, que trabalhava lá em casa, no dia seguinte da busca e apreensão, falou comigo através de seu TOC (transtorno obsessivo compulsivo) por limpeza. Acordei e ela estava desinfetando a sala toda, lavando tudo, passando álcool e pano em todas as cadeiras. Vi aquilo e “ouvi” o que o TOC dela estava querendo me dizer:

- Seu Mário, se eu pudesse limpar isso da sua vida, eu iria fazer.

Vi (ouvi com os olhos, melhor dizendo), fiquei com a vista molhada e recebi aquela injeção de amor na veia. Onde está isso nos manuais? Mas, a partir daquele momento, isso estava em mim e, agora, também em você.

(Deixe-me falar aqui um pouco de Deus, essa criatura que está “do outro lado”,ou seja, não faz parte de nenhum manual de redação ou de relações públicas. Deus só existe do lado de cá?)

(O consultor conciliou sua sensação subjetiva de que a matéria não é tudo com a convicção de que, depois dela, não há nada. Acreditava, então, que Deus só existe para quem está vivo. A internet existe? Há algo além do hardware? Sim, claro que sim: enquanto o computador está plugado e funcionando. Não existe internet para computadores quebrados. Então, Deus existia e podia vê-lo na intuição, na percepção extrassensorial, no destino, no acaso. Podia senti-lo enquanto estava vivo, nessas coisas. Pouco importava qual nome davam a ele. Mas sempre acreditei que nós dois só iríamos nos relacionar enquanto eu vivesse. Só enquanto o sinal estivesse verde.)

Os fuxicos não paravam. Nessas horas, o mais difícil é filtrar o que é e o que não é. E, olha, na essência, eu estava muito seguro. Porque sabia que não tinha feito nada de errado. Mas, mesmo assim, a gente fica cismado: é o destino da gente que tá acontecendo ali, em tempo real. E, às vezes, tragédias acontecem e tragam vidas, sendo as pessoas inocentes ou não.

Um amigo meu descambou uma vez de onde estava lá pra casa. Com os olhos fixos em mim, avaliando qualquer movimento meu, anunciou solene:

- Um advogado amigo me disse que encontraram mensagens suas com fulano (um cara bem queimado). Só vim aqui lhe dizer.

Olhei para meu amigo e nem me dei ao trabalho de me preocupar. Aquilo nunca tinha existido, mas perguntei a mim mesmo: por que ele está fazendo isso? Vingança? Amizade genuína? Teste? Desconfiança? Prazer? Descuido? Tudo isso junto? O quê?

Esse mesmo amigo mandou um recado depois por um terceiro me avisando de que eu fora citado numa delação premiada. Não era nem próximo remotamente da verdade. Mas, àquela altura, eu já tava vacinado.

No meu calvariozinho particular, tive que descer do salto alto e encarar momentos chatos. O presidente da associação de empresas aéreas para a qual eu trabalhava, Eduardo Sanovicz, dias depois da busca por lá, me chamou para uma conversa. Me disse que o setor estava passando por dificuldades e que teria de fazer um corte geral de despesas de 40% para o ano seguinte.

Falei pra ele que o importante, para mim, naquele contrato era o endosso institucional que ele representava. Ganhava relativamente pouquinho ali (pouquinho em relação aos valores de meu auge): R$ 15 mil por mês, bruto. Disse a ele que topava uma redução para R$ 3.000 por mês. Foi só aí que vi que o buraco era mais embaixo. Ele disse:

- Eu não vou renovar nosso contrato…

Senti a fisgada. Como recriminar alguém que comandava uma organização, precisava ser rigoroso e havia tomado uma bola nas costas como aquela, a de ver a polícia entrando em seu escritório por causa de um consultor?

Ainda tentei remediar e inventamos um contrato que eu nunca tinha feito antes: era um contrato de “potenciais” horas técnicas. Funcionava assim: se um dia ele quisesse se reunir comigo, ele marcaria uma agenda e pediria um horário. Se ficássemos duas horas, por exemplo, ele pagaria por um valor previamente fixado. Se não me procurasse nunca, não pagava nada.

Tava tão bola murcha que assinei o primeiro contrato de minha vida que não previa pagamento nem qualquer tipo de atendimento. Um contrato virtual. Tecnicamente, continuava contratado, mas, na prática, fui colocado a uma confortável distancia sanitária dali. Era o máximo que podia.

Nesses tempos, um grande empresário foi preso. Pensou em meu nome e o mencionou assim que chegou ao presídio. Levei bomba: o executivo de uma empresa de comunicação que atendia o grupo logo me interceptou em pleno voo com um disparo verbal, informando que eu estava sendo investigado. Tecnicamente, fez o que devia fazer. Foi só por técnica? Nunca vou saber. Não sei se impuseram o mesmo critério sumário que recomendaram contra mim.

Você sente que você está por baixo quando alguém recomenda a um preso que não tenha contato contigo para não prejudicar a imagem... dele.

Hoje, acho que o que aprendi com essas coisas todas valeu tanto ou mais do que qualquer remuneração. Foi um patrimônio imaterial que adquiri involuntariamente.

Mas não pense que minha provação tava acabando. Tinha ainda muito perrengue.

Nessas horas, a cobaia do escândalo é submetida a experimentos que nem Joseph Mengele seria capaz de imaginar. Pra você ter uma ideia, no meio daquela algazarra política toda em que sempre vivi, claro, tinha alguns caras que me odiavam. Faz parte, né? Guarda-costas troca tiros e quem leva não esquece e, se cruzar contigo na calada da noite, descarrega o tambor.

Você imagina o que uma autoridade, dessas de altíssimo, altíssimo calibre, foi dizer para o presidente de uma empresa a quem servia? Os dois se encontraram numa audiência em palácio, meu nome surgiu por acaso e o sujeito metralhou. Sofri um atentado de terrorismo profissional:

- O Mário é bom… mas você tem que ficar apenas um pouquinho de olho porque soube que ele está para ser preso pela operação Lava Jato por lavagem de dinheiro para o Renan...

Numa única frase, o babalorixá me queimava com o cliente, me colocava envolvido na mais temida investigação policial em curso e, ainda por cima, ou por baixo, me atribuía uma relação criminosa com o então presidente do Congresso Nacional.

Nada disso era verdade, mas, para o cliente que ouvia aquilo atônito, era verdade que uma autoridade estava dizendo isso para ele, alguém que podia “saber” de algo sigiloso.

Dias depois, recebi uma ligação de um amigo que trabalhava na empresa me pedindo para conversar “num telefone seguro”. Lá vinha encrenca. Pedi o aparelho do jardineiro emprestado e liguei na linha direta do restaurante em que ele estava, numa cidade do Sudeste. Ele me falou o que acontecera. Esbocei a tranquilidade dos inocentes. Ele disse que me conhecia. Mas aquele chefe não falou mais comigo.

Meu caro, minha cara, há algumas coisas com que você vai ter que conviver se um dia a sombra da suspeição atravessar o seu céu: ninguém acredita em você totalmente. Ninguém sabe da sua vida tanto quanto você. As pessoas só sabem o que viveram e o resto porque leram ou viram em algum lugar. Ou ouviram.

A verdade é que a gente não sabe. Ou não sabe direito. Ou não sabe tudo. Ou não sabe nada e pensa que sabe. Eu vi o olhar da dúvida me encarando.

Logo depois da série de buscas, cruzei num avião com o executivo de uma instituição a que servia. Vim conversando no voo, altas horas. Ele já havia passado por poucas e boas. Já tinha enfrentando acusações sérias de perto. Já tivera até câncer. Era uma pessoa num adiantado estágio existencial.

Sem jeito, a certa altura, acabei falando do meu incidente. Discorri o oceano de provas e elementos que me inocentavam. Ele ouvia atento. Num dado momento, eu perguntei, assim por perguntar, se ele achava que eu era inocente.

- Sinceramente, não.

E olha que ele já tinha passado por tudo na vida. Não tinha acesso a nenhum elemento concreto do meu caso. Nos conhecíamos havia décadas, a ponto de ter sido ele quem me indicara para a organização em que trabalhava, tamanha a confiança e a boa imagem que fazia de mim. Isso desmoronou no primeiro peteleco. Acontece.

Outra história mais engraçada aconteceu com meu então sogro. Ele era delegado aposentado e, uns anos antes, passara ele próprio por um escândalo doloroso. De homem da lei tinha sido acusado de ser mandante de um assassinato. Esse sofreu…

Foram mais de dez anos de processo. Chegou a ficar detido por 15 dias certa vez. Era o nome dele de manhã, de tarde e de noite nos jornais, nas rádios e na TV. Foi inocentado ao final.

Casei com a filha dele depois. Brincava que casei com um case.

Depois daquela confusão toda comigo, meu sogro foi demonstrar solidariedade. Foi me tranquilizar. Claro, aquele meu enrosco ocasional despertava uma torrente de sentimentos armazenados nele.

Ficamos fazendo um debate sobre tudo o que poderia acontecer. Ele dizendo que eu era inocente e que tudo ia passar. Eu dizendo que os inocentes às vezes sofrem injustiças. Ele contestando de lá, eu daqui. Até que, a certa altura, aquele homem carinhoso e bondoso que me conhecia havia duas décadas, era o avô da minha filha e fora lá pra me ajudar, nem ele, coitado, aguentou. Antes de meia hora, naquele papo olho no olho, capitulou:

- A não ser que tenha alguma coisa que eu não saiba…

Ali eu vi que toda ajuda era bem-vinda, mas era eu comigo mesmo. Assim como fora antes com meu ex-sogro, assim como vai ser sempre com qualquer um.

Na esteira daquela avalanche emocional toda, meses depois meu casamento de quase duas décadas acabou. Haja coração! Além de tudo, tava só.

É muito difícil saber como reagir em horas de crise, sobretudo quando ela atinge você. É bom ouvir conselhos, avaliar possibilidades, ter lido sobre o assunto. Mas, no final das contas, você vai ter sempre que administrar dois relógios que quase nunca estão em sincronia.

O tempo do inocente é o já, é o agora, mas o tempo do réu é o nunca. Quando uma pessoa é injustamente atacada, tudo o que ela gostaria é de ter uma reparação imediata, quase instantânea. Já um culpado ou um acusado sabe que, quanto mais o tempo passar, suas chances serão melhores. E no meio disso? Quando alguém não é culpado ou não tão culpado quanto dizem, precisa, mais do que nunca, lembrar que nada como o tempo para cicatrizar as feridas e colocar as coisas em perspectiva.