Cara espetacular era esse Duda Mendonça. Convivi com todos os marqueteiros de meu tempo, mas o Duda… o Duda era outra coisa.

Lá venho eu com a chatice de “contextualizar”. Ossos do oficio: Duda foi o inventor do marketing político, como era, depois da redemocratização do país de 1985. Sua agência de propaganda participou da eleição de inúmeros candidatos. Ele fazia o programa eleitoral na TV e no rádio, traçava as estratégias de comunicação. Criou um método e codificou uma série de coisas para os outros marqueteiros que vieram depois. Conduziu o marketing da primeira eleição presidencial de Lula, atenuando a imagem do operário raivoso. Foi julgado e absolvido pela suprema corte no escândalo político do mensalão. Chegou a fazer um depoimento, em 2005, no Senado Federal, admitindo que recebera por seus serviços em conta de caixa dois eleitoral fora do pais, na campanha de Lula. Na época, foi um terremoto da mais alta escala na política.

Todos os outros marqueteiros que conheci participaram em algum momento dos “grupos de discussão”, as pesquisas qualitativas, nas quais eleitores, gente do povo, eram instados por profissionais do ramo a avaliar peças de marketing. Os comentários que surgiam ali influenciavam a adoção dessa ou daquela estratégia de comunicação.

A diferença de Duda para todos os demais, além de diversas outras, é que vivia, ele mesmo, dentro de uma eterna pesquisa qualitativa.

Era um cara rico pra danar, sagaz e inteligente pra burro, mas gostava de coisas de peão: fui com ele a rinhas de galo, que ele adorava. Meus olhos viram ele apostando entusiasmado, aos gritos, torcendo para uma das cristas gladiadoras, ao redor da arena um pouco sombria, numa noite de Salvador. Ele adorava também vaquejadas e pescaria. Tomava pinga e champanhe com o mesmo entusiasmo. Era um vivedor retado.

Tinha um pé em carros importados e blindados, mas o outro pé no terreiro. Morava num apartamento com uma piscina por andar, de frente pro mar, claro. E lá patrocinava rodadas de truco e berrava como se fosse um caminhoneiro. Não era de frescura, embora adorasse jatinhos, helicópteros e toda a boa vida que o dinheiro pudesse comprar. Comia buchada de bode, mas gostava também de um bom relógio. Tentava, às vezes, enunciar alguma palavra em inglês, para exalar alguma sofisticação, mas a pronúncia era difícil. “Business” (negócio) virava “bilsnes", no dudês.

Não se engane: Duda sabia das coisas, mas, se você pedisse pra ele escrever um texto continuo de dez linhas, sem chance. Não era a dele. Mas eu o vi ter ideias num estalo que demoraria um livro inteiro para explicar, e talvez não conseguisse.

Foi um caso raro, em meu rol, de um sujeito com quem convivi apenas no auge, não ladeira abaixo. Eu o conheci em 1998 e, até 2004, foi uma convivência bem intensa. Depois foi rareando. Fui contratado por ele para ser o marqueteiro numa eleição na Paraíba. Durante um tempo, nessa encarnação longínqua, fui um Duda Mendonça da macaxeira. Fiquei nove meses lá.

No segundo turno da eleição de 1998, ele me deu uma honra espetacular: acompanhei sua acachapante derrota na campanha de Paulo Maluf contra Mário Covas.

Duda, o mito; Duda isso, Duda aquilo. E ele me teve em volta como testemunha silenciosa de quando suas mágicas não funcionaram, de quando o mágico não tirava o coelho da cartola. Viver a derrota alheia de perto, ainda mais a de um mito, vê-lo nas madrugadas aflitas, exausto, inseguro; vê-lo nas reuniões do alto comando anunciar uma virada que não acontecia depois; vê-lo como se fosse um intensivista tentando em vão fazer o coração voltar a bater. Ele me deixou ver isso, ver a fraqueza dele bem de perto. Alimentou com caviar meu apetite iconoclasta. Eu era um moleque. Ele foi generoso. Eu sou grato.

O ápice de Duda foi em 2003. Eu estava lá. Fizemos uma espécie de escambo: como ele estava muito visado, depois de eleger o Lula, eu virei uma espécie de cachorro dele junto à imprensa. Os repórteres ligavam muito pra mim por causa dele, é claro. Não faltavam fofocas. Da minha parte, eu passava um pouco de água sanitária na minha biografia. É que, naquela época, quando petista era sinônimo de pureza moral, alguém como eu, que tinha vínculos com os “tucanos” (o partido que antecedeu o PT), era um verme. Depois isso mudou. E eu virei verme pelo motivo contrário. Mas, naquela época, Duda abonou minha ficha. Não ganhei nada do governo (nunca quis), mas pelo menos não fui perseguido, o que não era pouco.

No trato com Duda, não queria que ele me pagasse. Se virasse empregado, ele ia montar. Sem dinheiro no meio, ele me via de maneira diferente. Combinamos que, quando surgisse um trabalho bacana, contanto que não fosse no governo, a gente faria um “bem-bolado”. E assim fomos.

(Muito depois, no escândalo do mensalão, seus capatazes chegaram a intrigá-lo comigo, como se o desgaste de mídia dele no meio daquele escândalo de alguma forma eu pudesse manipular. Essas coisas passam. É mais fácil culpar a enfermeira pela doença. É natural.)

Viajei muito com Duda, participei de vários encontros dele com jornalistas. Ele era mais ou menos como um padre: tinha uma missa pronta. Se você ouvisse pela primeira vez, saía convertido. No meu caso, como conhecia a bíblia , às vezes ficava na sacristia, assoprando um salmo: “É, mas tem aquela do ACM…”. Ele, então, recitava o pai-nosso.

A do ACM era uma clássica. Ele, baiano, tinha que tratar ACM (um poderoso político da Bahia; depois dou a ficha) com reverência. Mas ACM, fora da Bahia, era queimação. Então, Duda tentava se equilibrar como podia na corda bamba da retórica, sendo ao mesmo tempo próximo e distante de ACM:

- Uma vez, o governador me chamou para trabalhar com ele. Eu disse “Olha, governador, o senhor, pra mim, é como um sol. Quero o seu calor, mas, se chegar muito perto, eu derreto”, contava Duda.

Duda era um cisne, mas se sentia muitas vezes como um patinho feio. Sobretudo porque ganhara projeção nacional ao se tornar marqueteiro de Maluf e ter sido decisivo para que o político conservador e contestado ganhasse uma eleição depois de inúmeras derrotas. Duda o elegeu prefeito de São Paulo em 1992. A esquerda demonizava Maluf. Ele era o símbolo do bolor na política e malufar virou verbo que queria dizer afanar.

Duda prosperara e seu sucesso material e profissional era criticado por alguns como se fosse impuro. Ele, coitado, era vaidoso porque vencera, mas rejeitado porque lhe torciam o nariz. Como dizia seu amigo e conselheiro eventual, outro mago, Roberto Shinyashiki, campeão dos livros de autoajuda:

- Sucesso é conseguir o que se quer. Felicidade é gostar do que se tem.

Duda buscava a iluminação. Do jeito dele. Ou pelo menos tentava convencer os outros, ou ele mesmo, de que, no fundo, era um sujeito legal. Como lhe disse certa vez Maluf quando ele foi se desculpar por alguma coisa, “Duda, não peça desculpas. Pros amigos, não precisa; pros inimigos, não funciona”. Duda queria ser querido.

Na campanha de 1998, tinha um recinto na produtora apenas para meditar, em estilo japonês, com música oriental, tatames, incenso. Percorrera o caminho de Santiago a pé e falava isso toda hora. Pichara a casa toda com frases profundas de Paulo Coelho.

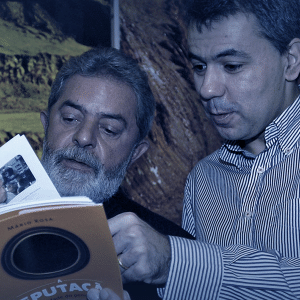

Daí por que viu na possibilidade de servir ao esquerdista Lula, entre várias coisas, uma espécie de redenção. Era, naquela altura, trabalhar para o “bem”. Era não remar contra a correnteza estigmatizada do malufismo. No primeiro encontro com Lula, defendeu que o ex-operário se candidatasse à Presidência de novo. Lula havia perdido três eleições presidenciais e havia gente, dentro do próprio PT, que defendia um nome mais palatável para a classe média.

Duda adotou a linha estratégica a seguir. Claro, seu então apóstolo João Santana foi decisivo nessa sugestão. Mas o batedor do pênalti era Duda, que definiu o conceito dos três terços.

- Olha, Lula, um terço do eleitorado já vota no senhor. O outro terço não vota de jeito nenhum. Então, não temos que falar para esses dois grupos. Temos que disputar o outro terço, que admite votar, mas não se sente seguro.

Assim, nasceram as eficientes peças da campanha do PT de 2001. Era a pré-campanha do que viria no ano seguinte, na eleição presidencial. Um marco dessa nova narrativa dudista é um comercial de um minuto. Jovens de classe média saem de uma balada felizes e entram num carro burguês. A música que surge é a da moda. Eles entram e passam na rua até cruzar com uma senhora pobre e negra na sarjeta. Suas expressões se abalam ao ver a cena. Era uma representação dos contrastes sociais do país. A certa altura, um ator aparece e dá o mote para o terceiro terço:

- Se cenas como essa tocam você, você pode até não saber, mas, com certeza, no fundo você é um pouco PT.

Era a clássica abordagem dudista: consenso primeiro, convencimento depois. Comia pelas beiradas.

No começo do governo Lula, Duda era tratado pela imprensa como um ministro. Era Duda pra cá, Duda pra lá. Eu, que via por dentro, sabia que não era bem assim. Duda não tinha aquele acesso todo. O ministro da Comunicação, Luiz Gushiken, mantinha Duda na coleira. Mas, lá fora, na imprensa, Duda era onipresente. Ele gostava e não gostava. Fama de poderoso atrai clientes, mas arromba o casco dentro do navio. Ele sabia disso.

Duda não era de escrever e Lula não era de ler. Então, às vezes, ele gravava um vídeo falando para o presidente, dando uma ideia, uma sugestão. E pedia a alguém que fizesse o presidente assistir. Ele inventou o telemago.

Um dia, fui com ele a um almoço na Folha. Era um ritual: chegávamos, íamos à sala do publisher Octavio Frias (“seu” Frias), depois nos reuníamos com os principais repórteres e editores. Essas reuniões eram como um primeiro round do boxe, uma oportunidade para cada lado medir a distância um do outro e, durante a luta, ao longo das coberturas, o pau comia. Depois, outros almoços, outras medições e mais trocação. Era assim o ritual entre Redações e figuras proeminentes.

Daquela vez, deu zica. Já na chegada um editor cruzou comigo e provocou, num típico jab antes do almoço:

- Mario Rosa? Spin Doctor?

Spin Doctor é como a imprensa americana chama alguns caras como eu. Era uma cerimoniosa ofensa. Spin quer dizer rodar. É como se os assessores de imprensa “virassem" a lata dos defeitos dos clientes e mostrassem apenas o lado bom para a plateia. Por essa lógica, os jornalistas, em seu sagrado sacerdócio, seriam os caras que desvirariam a lata e mostrariam o que ela verdadeiramente era. A gente ainda vai falar sobre virar e desvirar a lata. Às vezes, acho que quem vira a lata ao contrário é a imprensa. Nós é que desviramos e, com isso, ajudamos a evitar barbaridades. Talvez os dois lados estejam certos. Aquele editor, depois, foi trabalhar na maior agência de comunicação do pais. Será que virou spin doctor?

Também naquele dia, a coluna Painel tinha publicado umas cinco ou seis notas azedas sobre o Duda. Na diplomacia das Redações, quando alguém vai almoçar na sua casa, você não o recebe com pedras. Não era normal um sujeito agendar uma ida à Redação e apanhar no dia da visita. Um ou dois dias depois, até tudo bem. Mas, no mesmo, era esculacho.

Eu sei que passei o almoço inteiro batendo boca com a colunista, reclamando daquela coisa. E ela bateu duro de volta, porque estava convicta e porque tinha plateia e eu a havia questionado. O “seu” Frias, coitado, não entendia nada. E o Duda ficava ali naquele papel de bom-moço. Eu é que cutucava. As pessoas achavam que eu tava ganhando ração do Duda para latir. Eu sabia que estava latindo de graça. Na saída, com o ritual do dono do jornal levar o convidado até o térreo, Duda se despediu dos repórteres assim:

- Olha, eu não tenho nada a ver com esse problema do Mario com vocês, não, viu?

Não era fofo?

Duda foi o cara que estruturou os formatos de campanha eleitoral em sua época: como montar o programa, como fazer jingles, como fazer comerciais, como atacar, como defender. Muita gente boa já tinha feito coisa bacana antes dele. E muita gente fez depois. Mas ele foi o primata que aprendeu a dominar o fogo. E ensinou para toda uma geração, os protodudas que saíram por aí.

Vi, sem exagero, centenas de peças dele, centenas de vezes. Eu e muitos dos que trabalharam com ele. Duda se referia aos formatos com os apelidos que criou para eles. Essa foi a base, inclusive, para quem desconstruiu depois aquelas fórmulas ou as atualizou, como João Santana, na época sócio minoritário de Duda, meu amigo e que, muitos anos depois, viria a estar no centro do petrolão (contextualizando, o gigantesco escândalo da Petrobras).

“Metáforas” era o termo que empregava quando a imagem da inserção mostrava uma coisa e o texto dizia outra. Ele usou uma vez um minuto de imagem para mostrar alguém montando a detonação de uma bomba, enquanto o locutor falava sobre a tentativa de destruírem Maluf. Outra peça memorável foi ao ar no dia do impeachment de Fernando Collor, em setembro de 1992. Imagine o seguinte: o candidato de Duda (Maluf) estava disputando a Prefeitura de São Paulo contra um santo (Eduardo Suplicy, do PT). Como lidar com a queda de um presidente conservador, afastado depois de uma onda de escândalos, sendo você um candidato como Maluf, estigmatizado na época com a questão da moralidade? Maluf tinha de se posicionar, certo? Duda recorreu a uma metáfora de seu arsenal. Abriu o programa com a melodia do hino nacional, em ritmo lento e emocionante. A tela começava preta e, aos poucos, ia sendo lavada, como se estivesse sendo limpa por uma faxina. Por trás do preto, aparecia aos poucos a imagem da bandeira nacional. Era um editorial. Duda não falou nada: apenas a imagem da sujeira que ia se transformando na bandeira, com o fundo musical do hino. Nada foi dito, mas tudo foi dito. Sem falar nada. Coisas do Duda. Depois dessa introdução de um minuto, a voz do locutor: "Começa agora o programa de Maluf prefeito". Maluf ganhou aquela eleição.

Na campanha de 2002, Duda colocou uma série de mulheres grávidas andando de branco numa praia e o texto, lido pelo cantor e compositor Chico Buarque, falava sobre o futuro do país. Sua metáfora mais dura ele pôs no ar em 2001. Era “Ratos”: os roedores apareciam comendo a bandeira nacional:

- Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. Uma campanha do PT e do povo brasileiro. Xô, corrupção.

“Testemunhal” era quando atores vocalizavam o que o bruxo Duda pescava das pesquisas qualitativas. O intérprete falava em primeira pessoa, como se fosse o inconsciente coletivo. Uma das preciosidades de Duda foi a inserção “João”, um jovem que, na campanha de 2002, começava falando e terminava, só na última linha, mencionando o nome do candidato. Não pedia voto. Induzia.

“Jingles” eram as canções eleitorais, para massificar número e conceitos. Duda era o João Gilberto do jingle. Adorava participar da criação com seu músico amigo. Um de seus jingles para um motel em Salvador era tão lindo que se transformou em música, “Cheiro de Amor”, interpretada pela deusa Maria Bethânia:

- “De repente fico...rindo à toa sem saber por quê.../ e vem a vontade de sonhar... / de novo te encontrar... /foi tudo tão de repente…”

O jingle de Duda tinha três fases: começava lento, depois dava uma acelerada e, no fim, dava uma virada alegre e repetia o bate-estaca, o slogan e o número do candidato. Mentalmente, tinha o formato de um funil. Era para comer pelas beiradas o eleitor/telespectador desconfiado. Do universal para o particular. Duda pescava marlim. Já estava acostumado a soltar a linha do anzol.

Na estética de Duda, a primeira etapa do jingle era uma espécie de “tomada de consciência”. Era quando o “eleitor” fazia uma análise geral da realidade. Ele começava pelo consenso, numa espécie de sensibilização. Era um diagnóstico cantado da realidade insofismável, criado para o ouvinte “concordar” - “É, esse cara não tá me enganando”. Depois, o ritmo acelerava. Era a “animação”, quando o eleitor começava a “descobrir” qual era o caminho. O ápice, mais alegre, esfuziante era o slogan: a resposta final do minirroteiro.

“Jornalismo” era só uma ferramenta publicitária. Era para mostrar “a verdade”. Ele se apropriava, nos programas, da “credibilidade” do formato jornalístico para contrastar com a “publicidade” do resto do programa.

“Candidato” era o que o nome diz. Duda treinava tudo, as pausas, o olhar. O candidato era um boneco de ventríloquo, de Duda.

“Marca”. “Slogan”. Foi Duda quem inventou a porteira fechada da criação das campanhas na sua época. Era um acontecimento quando ele apresentava a “criação" para o cliente. Ele sabia que o primeiro eleitor era o candidato. E caprichava. Vi inúmeros gigantes da política ficarem embasbacados com o show do pop star do marketing. Ele elegeu muita gente, mas sabia como ninguém conquistar, em primeiro lugar, o voto de confiança dos candidatos. Era eleito por eles antes de eleger. E caprichava na pedida.

Mito, não precisava nem ir para ganhar alguns cobres. Passei vários meses na Argentina, em 1999, chefiado por João Santana. João era quem fazia tudo, mas todo dia apareciam reportagens e artigos na imprensa portenha noticiando o que Duda tinha dito numa reunião. Acho que ele foi lá uma ou duas vezes, mas estava todos os dias nas reuniões imaginárias da imprensa. Ainda mais exótico era seu próprio nome em castelhano. Duda significa dúvida. Mendonça, o nome de uma província. Já imaginou um marqueteiro argentino chamado Dúvida Parana vir pro Brasil eleger um presidente?

Duda era, antes de tudo, um vendedor. Começara como corretor de imóveis em Salvador. Ele descobriu por acaso que era marqueteiro e publicitário. Certa vez, ganhou a preferência na venda de duas torres de apartamentos que estavam encalhadas. Teve a ideia de conseguir da empresa telefônica local a instalação de linhas para cada unidade. Mexeu os pauzinhos e conseguiu o feito. Na época, telefone era raro no Brasil. As pessoas declaravam as linhas como se fossem um patrimônio. E era mesmo.

Duda inventou de construir um estande de vendas com o formato de um enorme telefone. E anunciou: “O primeiro apartamento da Bahia que vem com telefone”. As pessoas compravam o telefone e, de brinde, levavam o apartamento. Vendeu tudo num fim de semana. Gostou da brincadeira e virou marqueteiro. Depois, elegeu de brinde deputados, senadores, prefeitos, governadores. E um presidente da República.

Era muito patrulhado pela imprensa porque vendia candidatos como se fossem sabonetes. Essa é a crítica que faziam contra ele, para provar que era um manipulador. Os adversários dos candidatos dele trombeteavam esse mote para desqualificar os oponentes que o contratavam. Muitos deles, quando puderam, foram atrás daquele marqueteiro baiano. Lula inclusive.

Duda, naqueles idos, vivia tentando pontuar o contrário. Seu argumento predileto era que sabonete você pode mudar a fórmula, o cheiro e o formato. Político já vinha pronto. Tinha uma história. Ele tentava convencer que apenas mexia na embalagem, mostrava qualidades que o produto já possuía, mas não eram enfatizadas antes.

Na origem, tinha a alma de biscateiro. Foi essa revolução que ele trouxe para a política.

Duda construiu isso tudo sem colocar nada no papel. Sem racionalizar nada. Era um ser extremamente racional, obviamente, mas embrulhado como mago. Era totalmente intuitivo. Nunca o vi filosofar sobre o que fazia. Nós copiávamos e racionalizávamos tudo aquilo. Ele era como o Garrincha. Não entendia nada de futebol. Era apenas um gênio dentro de campo.

Duda tinha um velado desprezo pelos “intelectuais”. Nessa categoria difusa, estávamos aqueles que escreviam mais que dez linhas seguidas. O contraponto que criou pra si mesmo era aplicado ao discípulo, Santana. “Eu sou forma. O João é conteúdo. Eu sou propaganda, o João é jornalismo.”

Conteúdo e jornalismo para ele eram coisas secundárias. A diferença era a sacada, o tino, o feeling. Era ele.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images