Foto: Alan Marques/Folhapress

Foto: Alan Marques/Folhapress BOLA PRA FRENTE

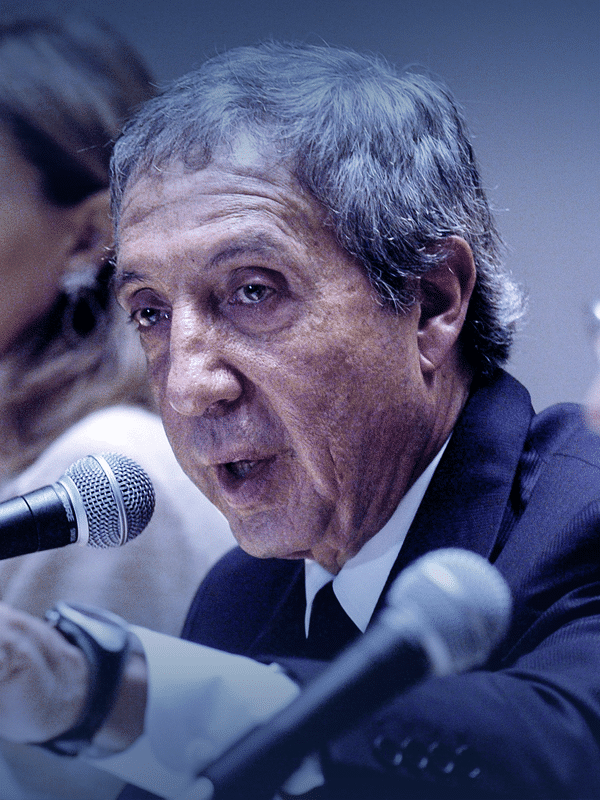

Caneco na mão e com a quinta estrela cerzida sobre o escudo, o jogo tinha recomeçado para Ricardo. Ele detestava os políticos do PSDB, os tucanos, a quem atribuía seus infortúnios políticos. Mas não tinha portas abertas com o provável candidato eleito, em 2002, o líder do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi chegando pelas beiradas.

Em 2002, eu já conhecia bem o então candidato a senador pelo PT do Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral. Ele não era exatamente um petista. Fora inclusive do PSDB. Tínhamos nos aproximado quando ele era diretor da Petrobras no governo Fernando Henrique. De lá, saiu para disputar uma eleição improvável pelo partido da oposição, então nas graças do eleitorado, o PT.

Falei de Delcídio para Ricardo e combinamos de fazer um gesto, de certa forma até desproporcional: o primeiro lugar onde o troféu da Copa de 2002 foi exposto veio a ser Campo Grande, terra de Delcídio. Fizemos uma cerimônia na casa do candidato. Ricardo foi e levou o caneco, que ficou exposto um dia inteiro no quintal daquele lugar remoto do mapa político nacional.

Não era uma entrada pela porta da frente do petismo, mas era a disponível. Os dois se tornaram amigos pelos anos seguintes, muito antes de Delcídio ou qualquer um de nós supor que o futuro senador um dia se tornaria líder de um governo petista e delator judicial do regime do PT, vejam só, nos escândalos da Petrobras lulista. Quem poderia imaginar?

Ricardo, vazei para a “Folha de São Paulo”, declarou voto em Lula no segundo turno. Posicionou-se, mas a distância continuava glacial. O PT era o símbolo da ética na política, e Ricardo era estigmatizado, claro. Alguns conselheiros de Lula, já presidente, em 2003, atiçavam o presidente para que mantivesse o cartola brasileiro na geladeira. E assim ficou todo o primeiro ano do governo.

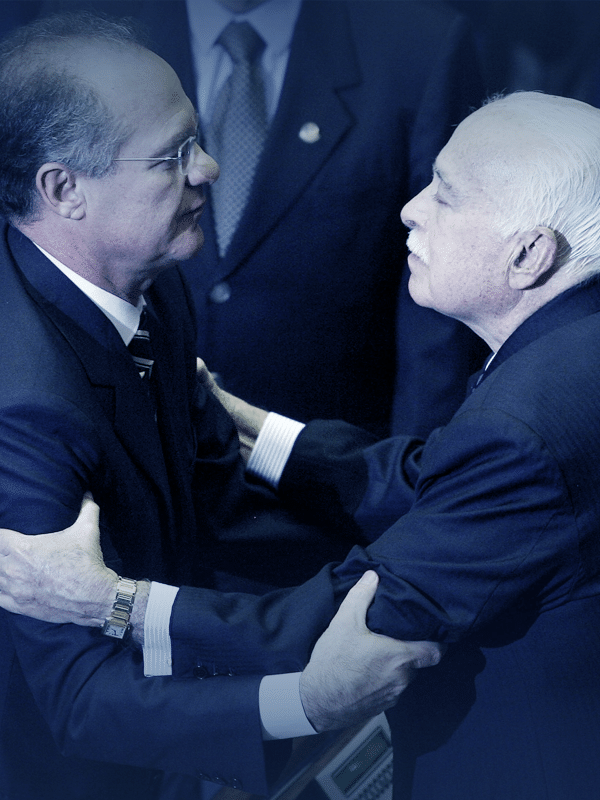

O ponto de inflexão aconteceu no início de 2004. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, muito amigo do todo-poderoso ministro José Dirceu, marcou um café da manhã em sua casa. Fui com Ricardo, Kakay já estava lá com Dirceu. O gelo foi quebrado.

Dirceu criou uma oportunidade política ao mencionar que era interesse do governo brasileiro realizar um jogo amistoso no Haiti, então devastado por uma crise social. Ricardo topou na hora. Foi marcado um encontro entre Lula e o cartola. Já no primeiro contato, Lula foi Lula. Pegou na perna de Ricardo, soltou um palavrão e ficou falando de futebol, uma de suas paixões. A conversa engrenou e, dias depois, o “jogo da paz” foi anunciado para Porto Príncipe, capital do Haiti.

Como filho bonito tem muitos pais, alguns do entorno de Ricardo saíram plantando na imprensa a paternidade daquela sacada magistral. Mas fui testemunha do que aconteceu. Dirceu foi o pai da ideia. Aceitamos de imediato, mas justiça seja feita a ele.

Fui com a seleção e Ricardo para a República Dominicana, país vizinho do Haiti na ilha espanhola, no Caribe, onde havia melhores acomodações para nossos craques. Ficamos lá uns dois dias. Estava com Ricardo quando o presidente Lula veio visitar o nosso hotel e ficou na sala dos jogadores. Brincou, tirou fotos, gravou rápidos vídeos. Dali em diante, a relação fluiu magnificamente.

No dia seguinte, pegamos um voo para Porto Príncipe. Os jogadores foram em cima de tanques das Nações Unidas. Eu também, logo atrás dos ídolos. A distância de dez quilômetros entre o estádio e o aeroporto estava coalhada por milhares e milhares de haitianos em festa. O percurso demorou mais de uma hora. Se o povo quisesse, tomava os tanques e sequestrava os ídolos. Não havia segurança capaz de evitar essa calamidade, tal era o mar de gente por todos os lados. A cidade estava destruída, o cheiro era intenso, a pobreza tocante, mas nada era maior que a euforia daquela massa.

O Brasil jogou e goleou o time da casa. Mas o povo vibrou do mesmo jeito. O jogo da paz fora um sucesso. Mundial.

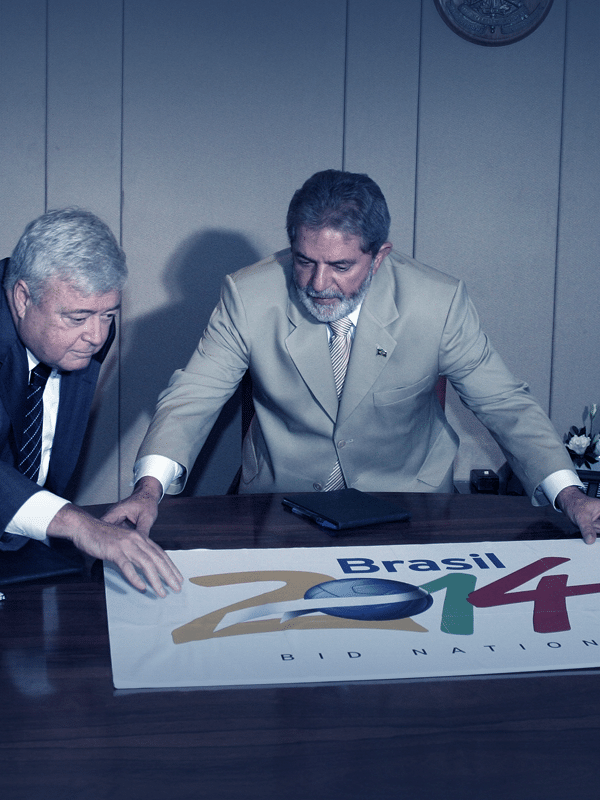

O passo seguinte de Ricardo foi articular internamente para trazer a Copa de 2014 para o Brasil. Ele estava forte na Fifa e a Copa foi uma compensação de Joseph Blatter para que se sagrasse candidato único em sua própria sucessão. Ricardo e Blatter tinham muitas afinidades. A maior delas é que, quando tinham uma conversa realmente séria, falavam em francês

Lá por 2007, o projeto embrionário da Copa no Brasil começou a se tornar irreversível. Em 2008, ele me nomeou diretor do Comitê Organizador da Copa, Era responsável pelas relações institucionais e só me reportava a ele. Participei de todas as conversas dele com todos os governadores, prefeitos, ministros e o presidente da República nesse período. Viajamos o Brasil todo, com grande cobertura de mídia.

As relações de Ricardo com a rede Globo, antes fraturadas, já haviam sido recompostas com uma engenhosa articulação comandada por ele. Forte como estava na Fifa, a emissora brasileira só poderia recorrer a ele para solucionar um problema milionário. É que a Globo havia comprado e pago com antecedência os direitos de transmissão para as Copas seguintes da agência credenciada pela Fifa, a ISL. Mas a ISL havia quebrado e a Fifa não era necessariamente obrigada a reconhecer essa transação. Ricardo trabalhou duro e fez a Fifa reconhecer o negócio. Isso tirava uns 200 milhões de dólares de negativo do balanço da Globo, um número estratosférico então, já que a empresa devia dez vezes isso. Com uma única tacada, Ricardo transformou em pó 10% do debito da empresa.

Logo depois, foi recebido pela família Marinho num jantar formal na chamada Casa dos Flamingos, onde vivera o patriarca e fundador do império.

Os problemas do passado eram página virada.

Ricardo adorava políticos, mas ainda não estava com jogo de cintura para tratar com tantos deles, de tantos lugares. Eu ajudava nesse meio de campo. Lembro que fomos ao Recife onde o então governador, Eduardo Campos, queria e precisava que a capital fosse uma das sedes da Copa. Estava com Ricardo no hotel, o governador ligou e Ricardo ainda hesitou. Não esquecia que Campos fora um dos seus algozes mais contumazes na CPI da Câmara, anos antes. Ele me disse:

- Acho melhor eu não ir.

- Presidente, vá. O senhor não tem nada a perder.

Fomos para a ala residencial do Palácio das Princesas, sede do governo do estado. Campos nos recebeu com uma garrafa de uísque na mão e foi logo pedindo desculpas:

- Ricardo, eu errei muito com você, eu era jovem, mas agora quero fazer tudo direitinho.

Eles ficaram horas, até a madrugada. Entornaram outras garrafas. Saíram bêbados e aliados.

Continuei seguindo Ricardo em todos esses convescotes. À medida que foi se acostumando a conversar com tanta gente importante, foi pegando o traquejo.

Participei de todas as conversas dele com Lula. Certa vez, Lula quis demonstrar gentilmente que poderia ajudar na conquista da Copa, através da diplomacia.

Atalhei, de maneira abrupta:

- Essa questão vai ser resolvida dentro da Fifa. Ricardo é o único eleitor. Diplomatas não têm nenhum voto.

Eu era abusado.

Viajamos todas as cidades-sedes candidatas, sempre com alto grau de cobertura das TVs, inevitavelmente a favor. A notícia era boa mesmo.

O fato é que Ricardo ganhou musculatura, a maior desde que começara na cartolagem. E começou também a se permitir certas regalias. Compraria um avião privado para a CBF apenas para seus deslocamentos -- quando o conheci, nas CPIs, andava ainda de avião de carreira. Depois veio um helicóptero biturbinado. Uma Mercedes blindada.

Em 2009, decidi tirar um ano sabático em Nova York para me preparar melhor para o desafio. Ricardo concordou, mas acho que não gostou da distância. Fui assim mesmo.

Um dia, em Nova York, marcamos de nos encontrar no restaurante Peter Luger, no Brooklin. Saí da aula e segui com a roupa que estava: uma mochila, uma camiseta e uma sandália. Era julho e o tempo fica abafado na cidade. Eu era da família. Ao chegar, estavam lá apenas sua então mulher, Ana, e sua filha Antonia. Ana eu conhecera alguns anos antes, quando engatara com ele, menina modesta que viera de Campos dos Goytacazes, interior do Rio. Devia ter uns 20 e poucos, mas eu sempre a chamei de dona Ana. E ela nunca contestou. Naquele dia, ela me recebeu de forma brusca:

- O que é isso? Olhando para as minhas havaianas.

- Calor, dona Ana.

Ela repetiu:

- O que é isso?

Eu respondi:

- Verão, dona Ana.

Ficou com a cara emburrada pelas horas seguintes. Ricardo ficou calado. Mas, eu sabia, quando calava, falava.

O fato de não ter dito “que é isso, Ana, você não sabe como o Mário é?” significava que apoiava a manifestação da esposa. Significava que, se ele havia se ordenado rei, devia à moça um tratamento de rainha.

Saí dali desconcertado e fiquei encafifado.

Era aceitar a nova ordem ou cair em desgraça. Mas conhecera um Ricardo frágil e nossa amizade havia se firmado justamente na presunção de que não podia ficar cheio de dedos com ele, para o bem dele. Já tinha muita gente subserviente ao redor. Agora, ele propunha uma mudança no jogo. Se eu precisasse daquilo, talvez topasse. Mas não precisava.

Me divertia mais do que ganhava financeiramente. E minha relação única com ele era o grande diferencial para me manter conectado. Num dos auges das CPIs, lembro que gritei e o xinguei, numa ida para o aeroporto de Brasília. Não tenho orgulho desse rompante. Mas ele engoliu a grosseria e isso serve para mostrar a conexão que havia.

Noutra ocasião, na véspera do anúncio do Brasil como país-sede da Copa de 2014, jantamos com o então governador de São Paulo, José Serra, num restaurante em Zurique. Havíamos definido que a Copa não poderia ter um viés partidário. Não poderia ser de um partido, sobretudo do PT, que comandava o país. Então, fomos fazendo gestos para o lado da oposição. Batalhei muito para que o governador de São Paulo, o maior símbolo da oposição, estivesse no evento de anúncio do Brasil como sede. Ficou combinado que ele sairia do país, atravessaria o Atlântico, mas teria de ter um lugar de destaque na foto do evento. Combinei isso com Ricardo. Ele topou.

Na hora H, aquela gentarada toda, Brasil anunciado, presidente da República, ministros, governadores, mídia pra todo o lado e noto que o governador de São Paulo está numa cadeira do auditório, meio de lado. Eu atravesso aquele burburinho, vou até Ricardo e lembro a ele:

- Presidente, o governador Serra.

Ele me olha com cara de bravo:

- Tô ocupado!

Eu olho fixamente nos olhos dele e urro:

- Não fale assim comigo.

Ato continuo, trago o governador para a foto ao lado de Ricardo e dos demais. Tudo isso acontecia com muita naturalidade. Fazia porque era o melhor para ele. Essas relações têm de ter uma sincronia perfeita. E, se não podia ficar desafiando à toa por mera vaidade, também não podia ter medo. Nas crises, é preciso falar o que é necessário e não só o que é lisonjeiro. Já estava acostumado e essa era a base de minha ligação com ele.

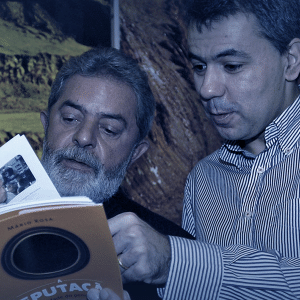

Um jornalista amigo meu me lembrou, quando estava escrevendo este livro, como o apresentei a Ricardo, lá pelos idos do ano 2000. Era tarde da noite e Ricardo estava numa mansão que a CBF tinha na capital da República:

- Presidente, este aqui é o Fernando Rodrigues. Ele acha que o senhor é ladrão…

Fazia essas coisas meio por irresponsabilidade, meio por estilo, meio para quebrar o gelo e aproximar as pessoas. Fiz barbaridades como essa com vários indivíduos. Hoje, não me orgulho tanto. Acho que tinha um pouco de vaidade, de crueldade. Mas funcionava. Em geral, era tão surpreendente que todos relaxavam.

Terminei meu sabático em dezembro. Tinha ido justamente para me preparar para os cinco anos seguintes em meu papel no comitê da Copa. Mal voltei ao Brasil, em janeiro, e comecei a me defrontar com um desfecho imprevisível: talvez eu tivesse que me mandar daquilo tudo, embora tivesse acabado de chegar de um ano de preparação para o novo desafio. Coerência zero, mas percebi Ricardo diferente. A rigor, não houve nada, nenhum episódio. Foi tudo na intuição.

Um mês e pouco depois, pedi que almoçássemos juntos. Ele foi. Usando a assinatura do psicopata que existe dentro de mim, fui de camiseta e sandálias. A mesma roupa daquele almoço em Nova York. Disse que estava saindo, em caráter irrevogável.

- Olha, Ricardo, a Ana é minha amiga. Entre amigos, se um faz ou fala uma bobagem, toma um fora e encaixa. Mas, se é a mulher de meu chefe que fala uma bobagem, tenho que respeitar. Só me tornei diretor desse comitê da Copa porque somos amigos. Daqui a pouco, não seremos nem amigos, nem parceiros de trabalho. Foi por isso que decidi sair.

Ele ficou calado. E calado falava. Entendi que tínhamos chegado ao fim.

Sou eternamente grato por tudo o que me ensinou. Mas nunca mais falei com ele.