Uma mulher, três homens e quatro histórias diferentes, mas com a mesma particularidade: a cor da pele chegou antes e valeu mais que o nome, a profissão e a voz de cada um deles. Mônica, Marcos, Caio e Dante relatam situações que enfrentaram há muito ou pouco tempo, mas comuns a tanta gente no Brasil. Seus casos poderiam ter sido caracterizados como crime de injúria racial ou de racismo, mas ficaram “no ar”. Seja por falta de provas, pela demora na investigação ou pela opção de não levar o assunto à polícia, o fardo ficou só para os agredidos. Os criminosos saíram impunes.

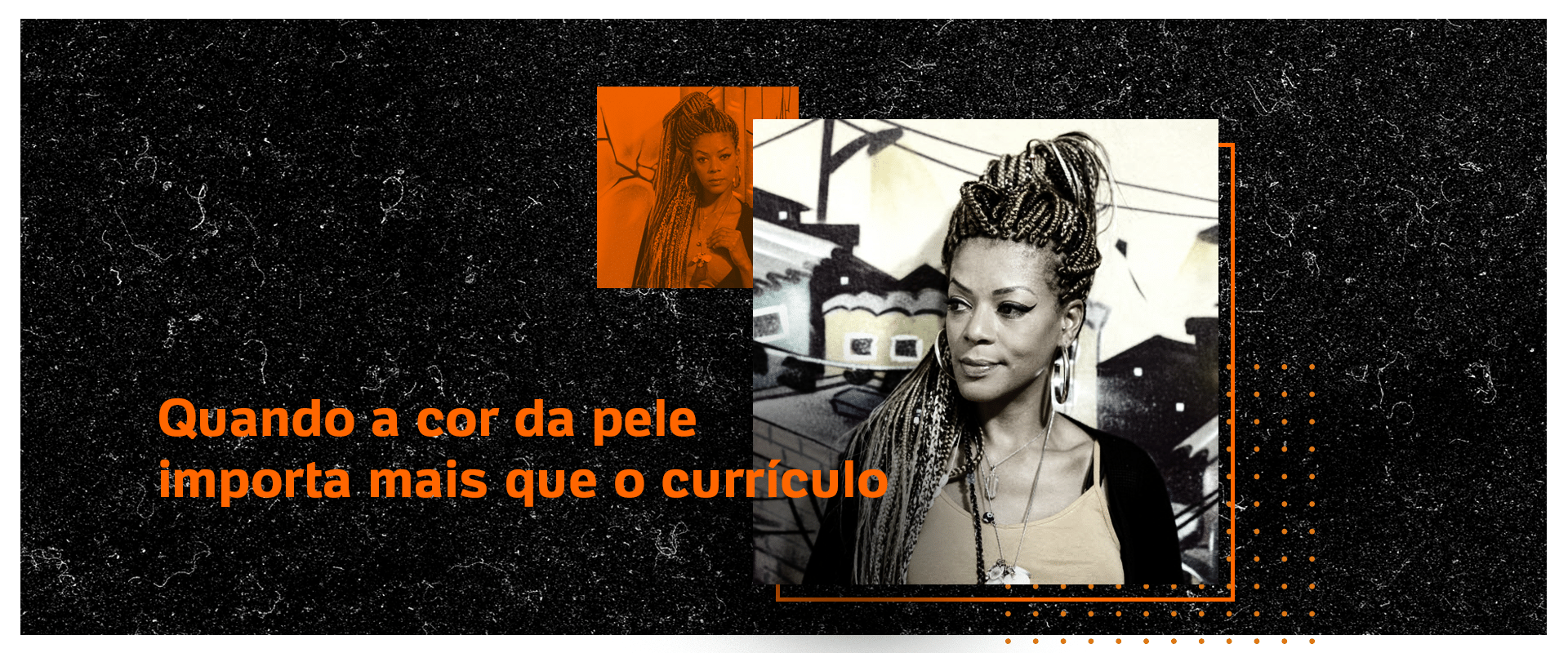

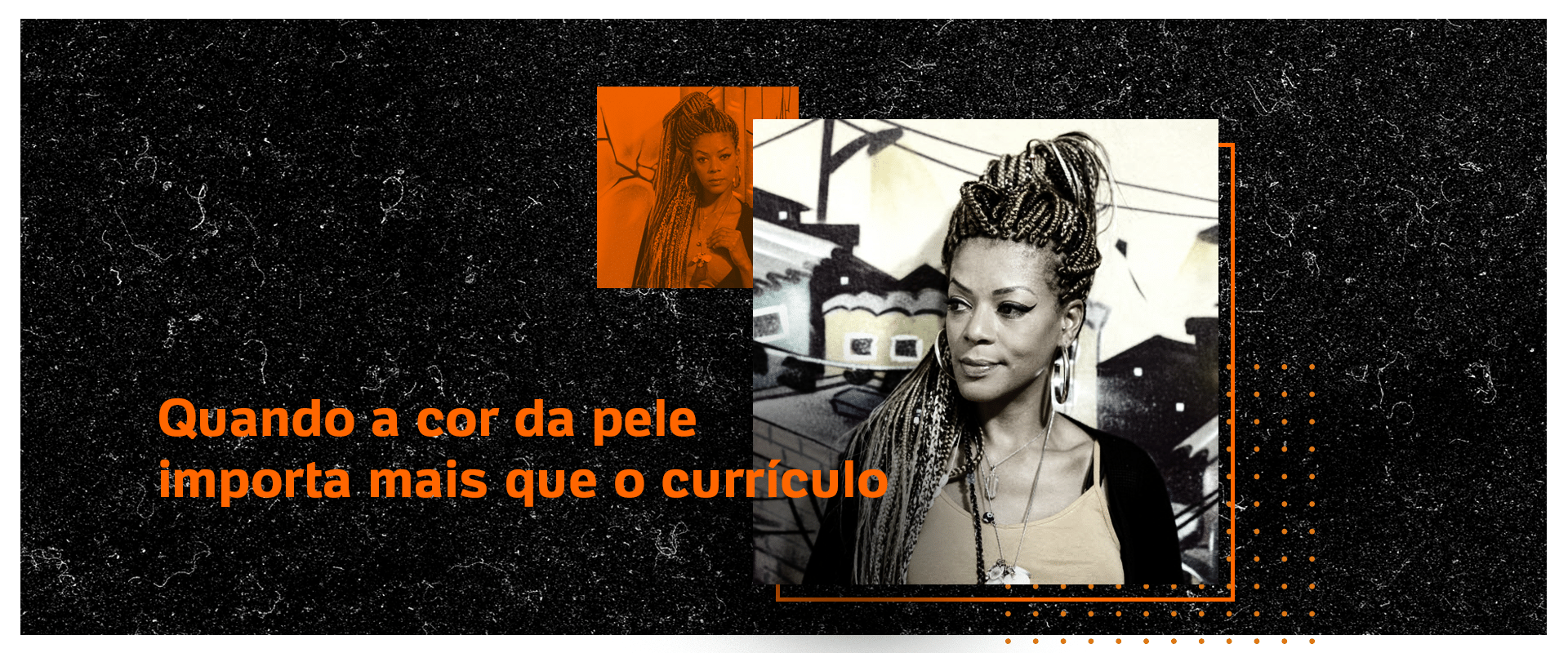

A paulistana Mônica Regina da Silva Pinho, 38, impressiona já no primeiro encontro: tem um jeito direto de se comunicar e é uma mulher de beleza marcante. Com 1,85 m de altura e pinta de modelo, ela fez carreira no mercado da moda, mas fora da passarela. Começou como vendedora de roupas aos 16 anos de idade e chegou à gerência de lojas de grifes de luxo em São Paulo. Só na rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins (zona oeste da cidade), uma referência neste segmento, ela trabalhou por dez anos, em diferentes empresas.

Há cerca de um ano, Mônica foi indicada por um colega de profissão para uma vaga de emprego que poderia enriquecer seu currículo e fazer a diferença também nos projetos pessoais. Os dois já tinham trabalhado em parceria, e surgiu uma chance de, novamente, formarem dupla no comando de uma equipe de vendedores, desta vez para uma marca do Rio de Janeiro que estava reinaugurando um de seus pontos comerciais em São Paulo.

“Gostei da marca, gostei da proposta financeira para ser subgerente na loja”, ela diz. “O supervisor da rede analisou meu currículo [à distância], que não tinha foto, e aprovou. A gente trocou e-mail, só faltava oficializar, um procedimento padrão, mas estava tudo certo para eu começar.”

O convite para ser o braço direito do colega na rua Oscar Freire foi recebido por ela como um voto de confiança. Com filial fora do Brasil, o carro-chefe da empresa são roupas de festa e de gala. O preço das peças começa em R$ 5.000 e chega a R$ 70 mil por um único vestido.

“É uma marca que vende muito bem, a comissão era muito boa, além do fixo na carteira. O salário poderia ter feito uma diferença financeira na minha vida. Eu poderia, por exemplo, ter financiado a minha casa, ter um planejamento de vida”, ela conta.

Antes de assumir o novo emprego, ela só precisava se apresentar ao supervisor da rede de lojas e a contratação seria formalizada. De acordo com Mônica, o RH já tinha enviado por e-mail a lista de documentos que ela deveria entregar e o exame admissional estava marcado para o mesmo dia da entrevista, no período da tarde.

Arte/UOL

Arte/UOL Ele não pegou na minha mão Mônica Regina da Silva Pinho, programadora visual e produtora musical

No dia combinado, Mônica se apresentou ao supervisor. Um homem com pouco mais de 40 anos de idade, branco e bem vestido a recebeu em sua sala, educado, mas algo ficou estranho logo que ele a viu, afirma. “Ao abrir a porta, eu o cumprimentei e estiquei a mão. Aí houve um silêncio. E a mão dele não veio. Ele não me deu a mão. Ele me indicou a cadeira e disse: 'Senta, fica à vontade'”, ela se lembra.

A conversa durou por volta de uma hora. Em nenhum momento foram usadas palavras como “negra” ou “preta” nem a expressão “cor da pele”, mas Mônica percebeu manobras para desmerecê-la ou desmotivá-la. “Ele me disse: ‘Você não me parece ser uma mulher receptiva, uma mulher sociável. Você tem uma cara de brava’.”

Quando o entrevistador perguntou se havia interesse em trabalhar na loja de Alphaville, que fica a 30 km de distância da Oscar Freire, em uma região de condomínios residenciais, ela percebeu o que estava, de fato, acontecendo ali. Respondeu que ficaria muito longe de sua casa e o questionou sobre a vaga nos Jardins.

“Ele respondeu: ‘A gente ainda está reformulando o quadro. Não se preocupe com a entrega de documentos, alguém vai entrar em contato com você’. E a conversa terminou assim.”

Perdi a vaga por ser negra, mas não tenho como provarMônica Regina da Silva Pinho, programadora visual e produtora musical

Mônica recebeu um telefonema do colega que a havia indicado, alguns dias mais tarde, lamentando que a contratação não seria feita e com poucas explicações sobre o motivo. “Ele me disse: ‘Ter uma mulher do seu porte seria muito impactante’.”

Só alguns meses depois ela pôde confirmar a suspeita de que tinha perdido a vaga por ser negra. Casualmente, quando se encontraram em um show, ela retomou o assunto. “Você já sabe como o mercado é”, ele respondeu. “Tem que ter aquela 'cotinha' básica.”

Mônica explica que, de forma velada, existe uma espécie de “cota” para vendedores negros no mercado de luxo. “Não pode ter mais do que um casal no salão de vendas, porque é considerado agressivo”, diz.

Ela mesma já havia sido impedida de contratar um rapaz negro, na época da Copa do Mundo, que falava inglês e italiano e atenderia estrangeiros com facilidade. Só que além de Mônica, a loja tinha mais uma funcionária negra em contato direto com os clientes. “A gente já foge do que é de praxe, você entende?", foi a resposta que ela ouviu quando insistiu que o rapaz apresentava um bom currículo.

“Isso é diário, é do nosso cotidiano”, ela afirma sobre racismo e preconceito. “Para fazer a denúncia, tem que ter testemunha, tem que ter como comprovar realmente. E precisa de muita paciência, de um advogado particular. É um processo que não vai para frente. O que deve mudar é a educação das pessoas, desde a creche. Ensinar que a cor não interfere no caráter, no seu profissionalismo”, defende.

Se fosse comprar hoje seu carro zero quilômetro, Marcos Rocha, 42, gastaria agora R$ 150 mil. Ele dirige um Mercedes C180 e trabalha como motorista executivo há oito anos. Tem muitos clientes em produtoras de cinema, transporta atores e outros profissionais do showbiz, em São Paulo, e diz que já se acostumou a ser confundido com o manobrista do próprio carro, porque não esperam que um negro tenha cacife para comprar um automóvel de luxo.

“Sou confundido com cantor de pagode, de rap, com manobrista, jogador de futebol, mas nunca sou confundido com médico, com dentista. Se sou confundido com alguém que tem dinheiro, é porque ‘dei sorte’ na vida e não por ser uma coisa que eu busquei”, ele critica.

Rocha falou à reportagem do UOL sobre algumas das situações envolvendo racismo pelas quais já passou. Em uma delas, foi ele mesmo o autor de um julgamento preconceituoso, baseado na cor da pele.

Eu também já fui racista Marcos Rocha, motorista executivo

Ao descrever um episódio que aconteceu no fim de 2016, na avenida Paulista (região central de São Paulo), ele afirma que também já foi racista. Após o desembarque dos clientes cantores que estava atendendo, ele estacionou o carro na garagem de um prédio, no subsolo, e voltou para a rua, para recuperar o sinal do telefone.

“Tinha dois caras brancos de bicicleta de um lado e uns três negrinhos do outro lado. Eu estava com um iPhone 6. Comecei a mexer no celular, olhei para eles e me virei de costas para os brancos, porque rotulei os negros como os caras que iam me roubar”, ele afirma. “Só que aí os brancos me roubaram. Passaram de bicicleta, pegaram meu celular e eu saí correndo atrás deles, gritando.”

A situação ficou ainda pior quando dois policiais militares, também negros, saíram atrás dele, e não dos ladrões. “Os dois me pegaram, não o cara que estava na bicicleta. O sentimento que os PMs tiveram [em relação a mim] foi o mesmo que eu tive [em relação aos jovens negros]. Eles me viram como vilão, e o vilão era o branco”, diz Rocha.

Depois de minutos de debate para os fazer entender o que realmente se passava, Rocha foi liberado pelos policiais, que ficaram meio sem graça, mas os ladrões já estavam longe. “Não imaginei que um branco ia roubar um celular de um negro na Paulista. Não fui educado para isso. A gente é educado em outro sentido, de sempre o negro ser o ladrão”, lamenta.

Coloquei os dois para fora do carro e não cobrei pela corrida Marcos Rocha, motorista executivo

Rocha diz acreditar que, assim como aconteceu com ele, é passando vergonha que pessoas preconceituosas vão começar a mudar de comportamento. Ele não denunciou a conduta dos PMs nem o casal que ele teve de botar para fora do seu carro, em janeiro deste ano, após um comentário racista.

Além de ser motorista particular, ele também trabalha com aplicativos de transporte, na categoria mais cara. Numa corrida na madrugada de um sábado, Rocha pegou um casal que saía de um restaurante no bairro dos Jardins. No percurso, duas mulheres negras tentavam cruzar a pé a avenida por onde o carro passava, mas fora da faixa de pedestres, ele conta.

“O farol estava aberto, eu fui, mas parei o carro quando vi que elas iam atravessar. O cara comentou, no banco de trás: ‘Esse pessoal depois reclama que o carro pega, podia atravessar na faixa’. E a moça, que estava do lado dele, falou: ‘Esses negros não sabem ler e escrever. Você acha que eles sabem o que é uma faixa de pedestre?’. Aquilo foi uma coisa que me incomodou pra caramba...”

Eu vi minha mãe, vi minha avó, as mães dos meus amigos ali. Minha mãe não sabe ler e escrever, não é culpa dela Marcos Rocha, motorista executivo

Rocha parou o carro no mesmo instante e pediu para que o casal branco saísse. O rapaz se desculpou e insistiu que ele continuasse com a corrida. “Eu disse que, se eles não saíssem, eu ia para a delegacia. Aí eles desceram.”

O motorista avisou a empresa do aplicativo que tinha encerrado o serviço porque havia se sentido ofendido e pediu que o valor não fosse cobrado dos clientes.

“Não acho que vai resolver fazer denúncia. A vergonha de um negro colocar os dois para fora de um carro em plena avenida Brasil porque eles falaram de outro negro já foi suficiente. Foi uma maneira de mostrar para eles que aquelas duas negras não estão sozinhas.”

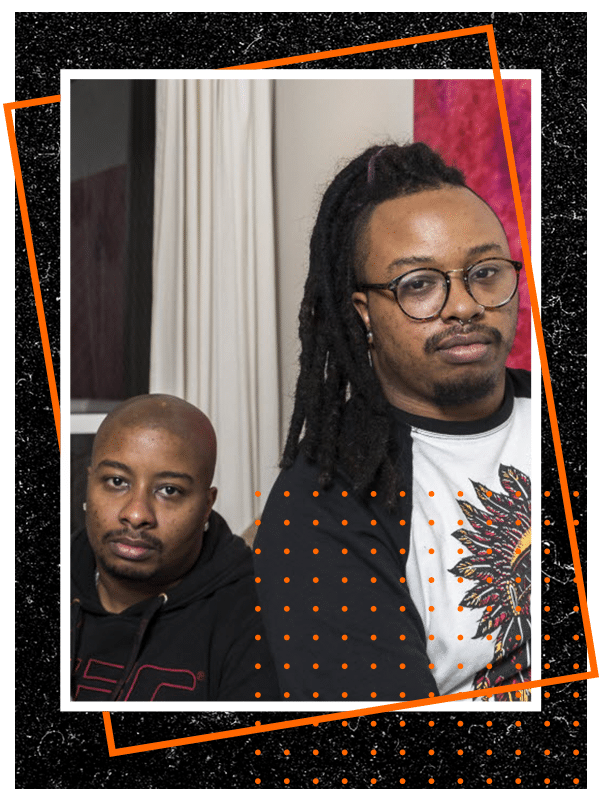

De 2005 para cá, falar sobre racismo passou a ser uma questão de honra para os irmãos Caio Baptista Antonio, 26, publicitário, e Dante Baptista Antonio, 32, assessor de imprensa. O caçula ainda era um adolescente, tinha apenas 13 anos de idade, quando foi exposto pela primeira vez ao preconceito por ser negro.

O ataque aconteceu no ambiente virtual, dentro do Orkut --rede social criada nos Estados Unidos e extinta em 2014--, e durou cerca de um mês. Milhares de mensagens racistas, até 3.000 por dia, foram postadas em sua conta, por uma infinidade de pessoas, sempre em português. O agressor mais frequente usava foto e nome falsos e chegou a invadir o computador da vítima.

“Uma comunidade criada no Orkut dava acesso a uma lista de dez pessoas negras. Dizia que seus integrantes deveriam se vingar de ‘negros que te fizeram mal’. ‘Se algum negro te fez mal, vingue-se em algum deles’, eles pediam”, diz Caio. “Entramos em contato com duas meninas que estavam na lista, na época, mas elas não quiseram fazer nada, por acharem que isso não seria levado adiante.”

Estudante de classe média em um colégio particular de São Paulo, Caio foi surpreendido por algo que nunca tinha vivenciado.

Eram apelidos, chacotas, comparações pejorativas com objetos, com animais, com celebridades...Caio Baptista Antonio, publicitário

“Tentei apagar, mas não dava conta, eram milhares de mensagens”, diz Dante, que ficou muito preocupado, na época, com a estabilidade emocional do irmão. E quanto mais eles tentavam excluir as postagens, mais elas apareciam.

Quando o computador foi invadido pelo principal ofensor, um hacker, a família decidiu denunciar. Pediu orientações a um advogado e fez a queixa ao Ministério Público. Por ser uma situação inédita no meio jurídico, chamou a atenção da imprensa e ganhou ainda mais exposição.

"Muita gente passou a nos procurar também querendo levar vantagem financeira em cima do caso", afirma Dante. “Nos falavam que a gente podia mover um processo milionário contra o Google [dono do Orkut] e coisas assim, mas a gente não queria isso. A gente queria que os ofensores fossem punidos e, mais do que tudo, que a dignidade do meu irmão fosse restabelecida. A questão não era financeira.”

O medo era de acontecer alguma coisa na ruaCaio Baptista Antonio, publicitário

Sem saber até que ponto os ataques poderiam chegar, a família de Caio começou a considerar riscos também à sua segurança física. O caminho para a escola era alterado constantemente, e o adolescente, que tinha o hábito de ir sozinho para o colégio, passou a ser acompanhado por algum parente, na ida e na volta.

“Tinha foto minha com o uniforme da escola na internet. A gente não sabia se os ataques evoluiriam do virtual para o real”, Caio se recorda. “A denúncia ficou conhecida e foi um revide ao ataque, foi uma resposta”, afirma Dante. “A gente não sabia que tipo de reação receberia do agressor.”

Oito meses depois, abalados com tudo aquilo, a família decidiu se afastar da investigação.

“Chegou um momento em que a gente não conseguia mais lidar com aquilo. Tinha desestabilizado o núcleo familiar, estávamos preocupados com a formação do meu irmão, totalmente devassados”, diz o mais velho.

“Uns oito meses depois, a gente não tinha tido nenhuma resposta sobre os autores, sobre a punição. Acabamos abandonando o processo, ficamos acompanhando pelas notícias que vinham do advogado, tivemos um momento de estafa.”

“O Ministério Público também nunca deu retorno, e até hoje a gente não sabe como isso terminou”, Caio lamenta. “São 13 anos sem nenhuma informação.”

O ataque virtual foi o caso que atingiu a família de forma mais contundente, mas, individualmente, os irmãos Caio e Dante já enfrentaram muitos momentos de racismo velado. O publicitário Caio percebe uma reação de surpresa quando revela que é o gerente de comunidades digitais de uma grande multinacional do mercado de cosméticos.

Não esperam que uma pessoa negra vença dentro do contexto do qual ela faz parte porque assimilam que toda pessoa negra vai, obrigatoriamente, vir de baixo e que ela não vai chegar a um patamar onde possa alcançar coisas grandes na carreiraCaio Baptista Antonio, publicitário

Casado com uma advogada branca desde 2012, Dante foi impedido por um porteiro de entrar no prédio onde já morava havia três anos, “sem conseguir explicar o motivo”. O casal tinha saído de um táxi em frente à portaria, cada um por um lado do carro, e ela entrou primeiro. A porta de acesso ao condomínio se fechou antes de ele passar; logo em seguida, Dante foi barrado.

“Na hora em que eu fui entrar, ele me perguntou: ‘Pois não?’. E eu disse: ‘Eu moro aqui’. O porteiro me olhou com uma cara estranha, perguntei qual era o critério para deixar uma pessoa entrar, e ele começou a se embananar”, o jornalista relata. “Eu não chamei a polícia, mas fizemos uma reunião com a síndica do prédio e ele foi demitido.”

A mulher de Dante, que presenciou tudo, insistiu para que fossem até uma delegacia, mas ele não quis. “A gente fica tão atônito, na hora, com o que acontece, que é difícil ter uma resposta programada. Leva um tempo até você acreditar que aquilo está acontecendo com você”, Dante conclui.

Os irmãos apontam a descrença na vítima, geralmente por parte de não negros, como um dos sabotadores da coragem para denunciar.

Perguntam se foi bem assim que aconteceu, e você se sente mal por ter denunciado. O racismo sempre é justificável, sempre tem atenuante

Dante Baptista Antonio, jornalista

Estudante negra recebe bananas em escola e denuncia racismo em Araçatuba

Polícia detecta comentários racistas na web após incidente com Firmino

Três quilombos urbanos no Rio de Janeiro mantêm resistência e memória negra

Motorista expulsa mulher de ônibus em Berlim por racismo