As histórias a seguir são de pessoas que foram privadas da oportunidade de serem criadas pela mãe ou pelo pai. Algumas delas foram afastadas desse convívio logo após o nascimento, sem nem ao menos um beijo, um abraço ou uma despedida. Outros perderam o contato com os pais já um pouco mais velhos, mas ainda guardam na memória a dor do abandono. O motivo para todos foi o mesmo: a hanseníase.

A doença teve um passado marcado pelo estigma da discriminação. Isolar os afetados foi uma política obrigatória por quase 40 anos, entre as décadas de 1920 e 1960. Acabou como uma fracassada tentativa de conter o surto, apenas gerando a separação para muitas famílias e nenhum efeito prático sobre a incidência da enfermidade. Impossibilitados de ter contato com os pais, esses filhos foram levados para educandários ou preventórios, sendo afastados do convívio familiar.

Ricardo Matsukawa / UOL

Ricardo Matsukawa / UOL O pedreiro Marcos Roberto Meli, 50, foi tirado dos pais ao nascer e levado para o preventório Santa Terezinha, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A mãe e o pai dele se conheceram durante a internação compulsória no Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, em Itu (a cerca de 100 km de SP). Foi lá que os dois se casaram e tiveram o primeiro e único filho.

No preventório, Meli aprendeu a falar e a andar. Lá também frequentou a escola, trabalhou e fez amigos. "Não sabia o significado da palavra pai e mãe", conta ele, ao se recordar das raras visitas que recebeu dos pais no tempo em que viveu na instituição. "Sempre que eu os via, corria para me esconder na batina da madre, com medo. Para mim, eles eram desconhecidos. Achava que queriam me adotar", conta.

A relação entre eles se iniciou com 12 anos de atraso, quando Meli teve a oportunidade de morar com os pais. "Em 1980, com o fim do isolamento, meus pais decidiram sair do hospital-colônia para ir me buscar. Foi quando demos início a uma nova vida, com a reconstrução dos laços que nos foram roubados", conta. "Era difícil para mim ter que chamar aquelas pessoas estranhas de pai e mãe. O amor foi reconstruído com a convivência."

Meli diz nunca ter culpado os pais pelo abandono. "Eles não tiveram escolha", afirma o pedreiro, obrigado a se mudar com os pais para o hospital-colônia de Itu em 1989, já que a mãe voltou a apresentar complicações por conta da doença e precisou de cuidados especializados, bem escassos nas unidades básicas de saúde. "Minha missão então foi cuidar dos meus pais, que se tornaram cada vez mais dependentes de mim."

A mãe morreu em 1999; o pai, em julho do ano passado.

Jaime Prado/Acervo pessoal

Jaime Prado/Acervo pessoal Não há dados oficiais sobre o número de crianças que foram afastadas de seus pais devido à hanseníase. Mas o preventório Santa Terezinha, um dos três principais abrigos para "órfãos" da doença no estado de São Paulo, chegou a acolher 500 filhos de portadores, desde recém-nascidos até jovens de 18 anos.

Atualmente, segundo o Morhan (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase), estima-se que 14 mil dessas crianças --hoje já com mais de 50 anos de idade-- estejam vivas.

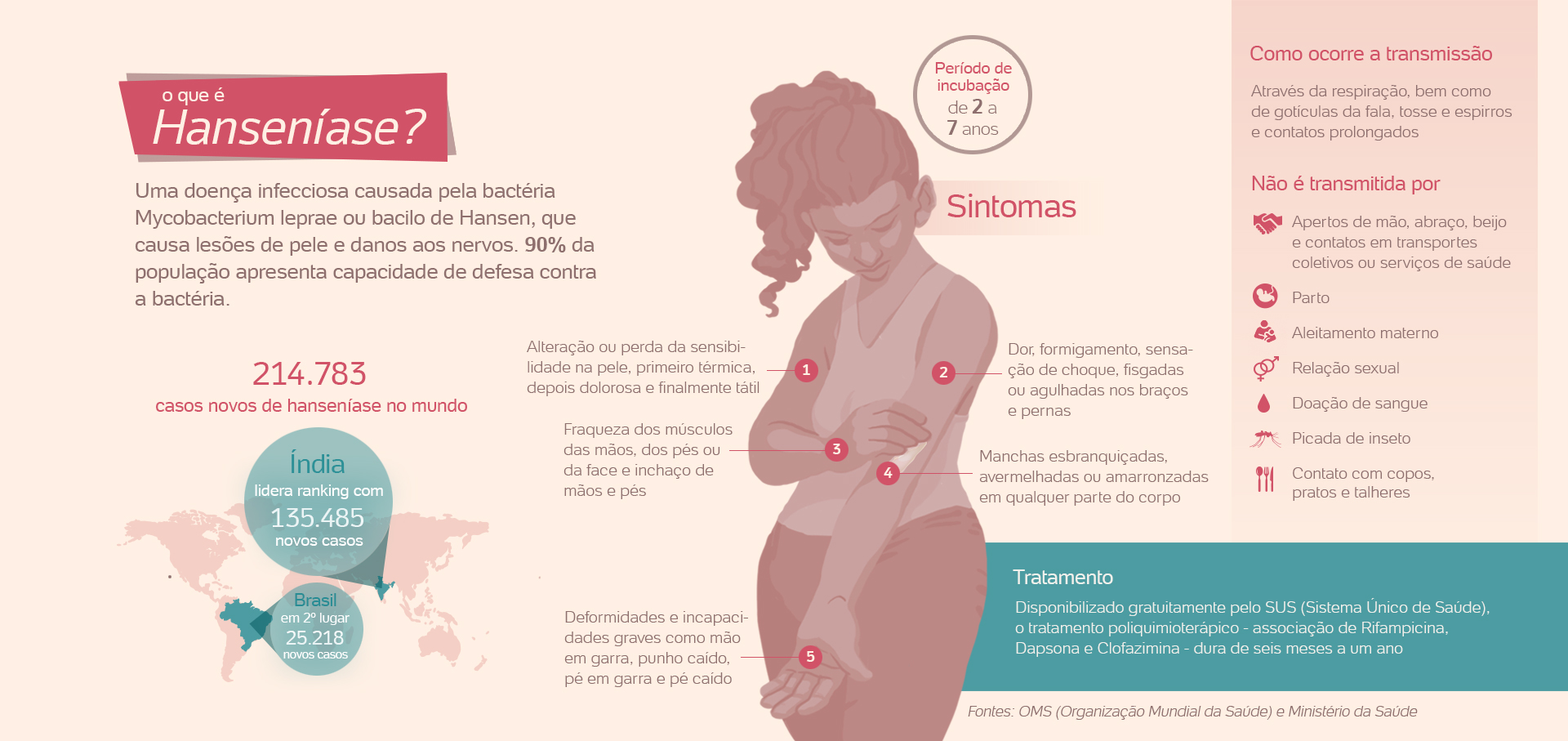

A maior parte delas foi tirada da mãe segundos depois do parto. "Pelo medo do contágio, as mães não podiam tocar de jeito nenhum naquele bebê que carregaram por nove meses. A depender do humor da enfermeira, apenas era permitido que a mulher olhasse para a criança. E olhe lá", relata Maria do Carmo Bedin, 74, que disse ter visto vários partos durante sua longa internação no hospital-colônia de Itu, local onde vive desde os 12 anos de idade. "Amamentar? Jamais", completa. A hanseníase não é transmitida no parto nem pelo aleitamento materno (saiba mais sobre a doença no infográfico acima).

Ricardo Matsukawa / UOL

Ricardo Matsukawa / UOL Após o nascimento, bebês eram encaminhados aos preventórios ou educandários, caso não pudessem ser criados por familiares ou conhecidos dos pais. A escolha sobre a instituição não tinha regras claras nem priorizava laços familiares. Com isso, Clara Regina de Moraes, por exemplo, foi separada de quatro dos seus seis irmãos e só foi conhecê-los com o fim do isolamento compulsório e a alta hospitalar dos pais.

A aposentada, atualmente com 60 anos, foi levada ao preventório quando era recém-nascida. Os pais, ambos com hanseníase, foram impedidos de criar os sete filhos, que nasceram dentro do hospital-colônia em que se conheceram. Mas, aos 11 anos, Clara Regina teve a oportunidade de ir morar com os pais. Foi quando descobriu que tinha mais irmãos.

"Essa não era uma escolha na qual os preventórios tinham voz. Apenas recebíamos a criança com a determinação já expedida pelo juiz", diz Benedita Maria de Jesus, presidente da Associação Santa Terezinha, antigo preventório Santa Terezinha.

Ela conta que todas as crianças que chegavam ao preventório passavam por uma bateria de exames e ficavam em quarentena em um pavilhão isolado para garantir que não fossem "um perigo" às demais.

A Associação Santa Terezinha foi fundada em 1923 com o objetivo de atender filhos de pais portadores da hanseníase. Em 1978, a instituição passou a ser administrada pela congregação Irmãs Filhas de Nossa Senhora Stella Maris. Nessa época, com o fim da internação compulsória, deixou de ser exclusiva a essas crianças e passou a atender outras demandas dos conselhos tutelares do Estado. Desde 2015, deixou de ser um abrigo e se transformou em um centro de convivência para o idoso, para a criança e para o adolescente.

Os rituais da época, de acordo com Claudio Guedes Salgado, presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, não tinham nenhum embasamento científico, por isso rendiam pouquíssimo efeito prático com relação ao controle do surto da doença. "Estudos mais recentes provam que nada do que foi feito no passado, incluindo o isolamento dos doentes, contribuiu para o controle", diz o especialista.

Ele explica que a bactéria Mycobacterium leprae não é transmitida da mãe para o bebê pela placenta nem pelo aleitamento materno. A hanseníase também não é uma doença genética, apesar de estudos indicarem que haja genes com maior predisposição ao contágio. "Mas quem convive com o doente tem até oito vezes mais chances de adoecer", aponta.

Ainda assim, segundo ele, a quarentena adotada pelos preventórios era totalmente desnecessária, já que o tempo de incubação da doença varia de dois a sete anos. "Há casos inclusive com um tempo de incubação ainda mais prolongado", completa. Para ele, o isolamento --que não foi uma exclusividade do Brasil-- foi um atraso no combate à doença.

Ricardo Matsukawa / UOL

Ricardo Matsukawa / UOL Nem todos se lembram do dia em que foram obrigados a se separar dos pais.

Cláudio Jacó Hanzek já tinha oito anos de idade quando isso aconteceu, mas diz ter apenas uma vaga lembrança da separação. Tanto o pai como a mãe foram vítimas da doença e do isolamento compulsório no hospital-colônia de Itapuã (a cerca de 60 km de Porto Alegre), onde se conheceram.

Depois da alta, o casal teve dois filhos e, por dez anos, conseguiu cuidar da família. Mas, com o avanço da doença, os planos mudaram. Eles voltaram a ser internados, mas não puderam levar as crianças.

"Não entendia por que aquilo estava acontecendo", conta Hanzek, ao se recordar da despedida na portaria do hospital. "Não entendia por que tínhamos que nos separar, não sabíamos para onde seríamos levados, o que aconteceria com a gente, muito menos quando voltaríamos a nos ver. Eram tantas perguntas sem respostas."

Ele e a irmã, na época com dez anos, foram levados para o orfanato Amparo Santa Cruz, em Porto Alegre. Três anos mais tarde, a menina foi adotada por parentes distantes, mas Jacó Hanzek permaneceu no local até completar 16 anos, quando conseguiu um emprego para se manter sozinho. Quando teve a oportunidade, voltou a morar com os pais no hospital-colônia para ajudá-los com os desafios da doença.

Fundação Oswaldo Cruz

Fundação Oswaldo Cruz Cláudio Jacó se diz sortudo por ter tido uma vida tranquila no orfanato, apesar de todos os estigmas de ser "filho da hanseníase". Conseguiu estudar e até fazer um curso técnico.

"Mas não pensa que foi fácil superar o olhar de nojo das pessoas toda vez que ia para a escola. Tinha alunos que apanhavam dos pais caso se aproximassem de nós", afirma. Ele conta que frequentava uma lanchonete próxima à estação de trem quando visitava os pais no hospital-colônia e os funcionários faziam questão de quebrar as xícaras depois que ele e os amigos, também filhos de pacientes do hospital-colônia, tomavam café.

O preconceito da doença é mais forte do que o do HIV. O isolamento acabou, mas não o estigma

Cláudio Jacó Hanzek, filho de portadores de hanseníase

Já Elza Rodrigues da Silva dos Anjos, que chegou ao preventório recém-nascida, foi muito pouco à escola. "A gente trabalhava tanto na cozinha e nos afazeres domésticos que não tinha ânimo para frequentar a escola", conta. Para ela, o momento mais marcante de seu período no orfanato foram as rigorosas visitas aos pais, que ocorriam esporadicamente.

"O encontro era feito em um pavilhão isolado do preventório e, por poucos minutos, podíamos abraçá-los e beijá-los. Mas, ao final, éramos obrigados a tirar toda a roupa, passavam um líquido em nosso corpo, tomávamos banho e toda aquela roupa era queimada", lembra ela, que diz que contava nos dedos o dia da visita só para ganhar doces dos pais.

Ricardo Matsukawa / UOL

Ricardo Matsukawa / UOL Com os olhos marejados de lágrimas, Clara Regina se emociona ao falar das visitas aos pais. "Nunca pude dar um abraço ou mesmo as mãos aos meus pais durante todo o tempo que passei no educandário. Nas visitas, eles ficavam pelo menos a uns 500 metros de distância. Toda a comunicação era feita por gestos."

"Mas o que faltou mesmo para nós foi amor", acrescenta a aposentada, que diz ter sofrido alguns episódios de agressão em sua passagem pelo preventório. "Uma vez tive o nariz esfregado no sal para que nunca mais o confundisse com o açúcar na hora de preparar a comida", conta.

Segundo Artur Custódio, coordenador nacional do Morhan, algumas crianças chegaram a ser vítimas de maus-tratos, abusos sexuais e exploração infantil tanto nos educandários espalhados pelo país como pelas famílias que as adotaram.

"Muitas meninas foram adotadas só para serem escravizadas. As marcas desse tempo foram de muita tristeza para a maioria desses filhos."

Segundo ele, há ainda muitas crianças que foram adotadas irregularmente e que desconhecem a história dos pais biológicos. "As histórias são muito perversas, tem até preventórios que davam remédios às crianças durante a noite para garantir que dormissem. Atualmente, há filhos que morram na rua, outros com problemas mentais."

"Nós fomos privados do amor. Roubaram de nós a oportunidade da convivência familiar no momento em que mais precisávamos dela", diz Cláudio Jacó.

Ricardo Matsukawa/UOL

Ricardo Matsukawa/UOL Muitas daquelas crianças tiveram a oportunidade de retomar o convívio familiar somente dez anos depois da separação. E numa época em que quem precisava de cuidados não eram mais os filhos, mas sim os pais, com idade avançada e necessidades de cuidados devido aos resquícios da doença.

"Eu estava morando em Minas Gerais quando recebi uma ligação de meu pai dizendo que o estado de saúde de minha mãe tinha piorado. Em 1989, me vi obrigada a largar a minha vida, me mudar para o hospital-colônia de Itu e cuidar deles", conta Clara Regina.

Em 1995, no mesmo dia em que enterrou o pai, recebeu uma ordem de despejo da casa em que vivia dentro do hospital-colônia. "Eles simplesmente colocaram todos os meus móveis em um caminhão de mudança e trancaram as portas com cadeado", diz ela, que ficou dez dias dormindo no chão da garagem com seus três filhos. "Dependíamos dos vizinhos para comer, para ir ao banheiro e para tomar banho."

Mas a decisão do despejo foi revertida após um exame comprovar que Clara Regina, assim como os pais, tinha hanseníase. "Os resultados já tinham sido entregues à diretoria do hospital, mas eles me acusaram de fraude. Recorri à Secretaria de Saúde, que me deu a carta de internação."

Esse foi o passaporte para a sua permanência em uma das casas que integra o terreno do hospital-colônia. "Meu maior medo é quando eu morrer. O que será dos meus filhos?"

Essa ameaça também assombra o pedreiro Marcos Roberto Meli, que perdeu o pai há um ano. "Larguei tudo para cuidar dos meus pais e, agora, não tenho nada. Morro de medo toda vez que alguém bate em minha porta, achando que pode ser um oficial de Justiça com a ordem de despejo. Não tenho ninguém nem sei para onde poderia ir", conta ele.

Há ao menos outros 20 filhos de pacientes que foram internados compulsoriamente no hospital-colônia de Itu na mesma situação de Meli, segundo uma advogada que busca na Justiça o direito de eles herdarem a moradia que foi dada aos pais no passado. Ela preferiu não ter seu nome divulgado para evitar o agravamento dos problemas com a diretoria do hospital.

Segundo Celso Aparecido Fattori, diretor do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, na época da internação compulsória, o local chegou a abrigar 4.200 pacientes numa estrutura que continha cinema, igreja, cemitério, padaria e até casino. A partir da década de 1980, com o fim dessa política, eles puderam retornar ao convívio social. Mas alguns preferiram permanecer no local.

"Em 1986, o hospital foi aberto aos familiares para que eles pudessem acompanhar e até cuidar dos pacientes. Mas vale lembrar que esses 'cuidadores' tinham a liberdade para entrar e sair do hospital sempre que quisessem", ressalta Fattori.

"Como se trata de um hospital asilar para pacientes hanseníases da época da internação compulsória, os filhos deixam de exercer a função de cuidador com a morte dos pais", justifica ele, que compara a situação de alguém internado em uma Santa Casa. "Se esse paciente morre, o acompanhante precisa desocupar o quarto para que outra pessoa seja atendida."

Mas, segundo os moradores, as casas do hospital-colônia estão sendo desocupadas sem um uso. Muitas residências foram degradadas pelo abandono, mesmo tendo o selo de patrimônio histórico, que impede que sejam demolidas. "Entendo o problema social, mas temos que levar em conta a finalidade do ambiente", acrescenta Fattori.

Questionado desde o dia 11 de julho, o governo do estado de São Paulo não se posicionou sobre como pretende auxiliar essas pessoas nem sobre quais os planos para reaproveitar as áreas abandonadas do hospital.

Ricardo Matsukawa / UOL

Ricardo Matsukawa / UOL Além do direito à moradia, esses "filhos da hanseníase" buscam uma reparação do Estado brasileiro pelos danos causados pela política de segregação. Em 2007, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um decreto federal deu aos pacientes internados compulsoriamente e isolados em hospitais-colônias o direito a uma indenização.

Agora, o Morhan (Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase) luta para que o mesmo aconteça os filhos. "Eles foram tão afetados quantos os pais", aponta Artur Custódio, que diz que há pelo menos seis projetos de lei sobre o tema tramitando na Câmara dos Deputados. A discussão se arrasta desde 2011.

"O governo não quer se 'queimar' dizendo não [às indenizações], porque reconhece a importância e o apoio popular do tema, mas está adiando a decisão o máximo que pode", afirma Custódio.

Corre que é cilada: cresce comércio de Ozempic e Mounjaro falsificados

Fiocruz testará injeção semestral contra o HIV em sete cidades brasileiras

Há cinco anos, Brasil aplicava primeiras doses de vacina contra a covid-19

Cidade paulista inicia vacinação em massa contra dengue no domingo