Agente penitenciário

Alberto Castelano Júnior, Dirceu Rodrigues e Ronaldo Mazotto são funcionários do sistema prisional do Estado. Castelano e Rodrigues estiveram na Detenção no dia do massacre. Mazotto acompanhou os dias seguintes

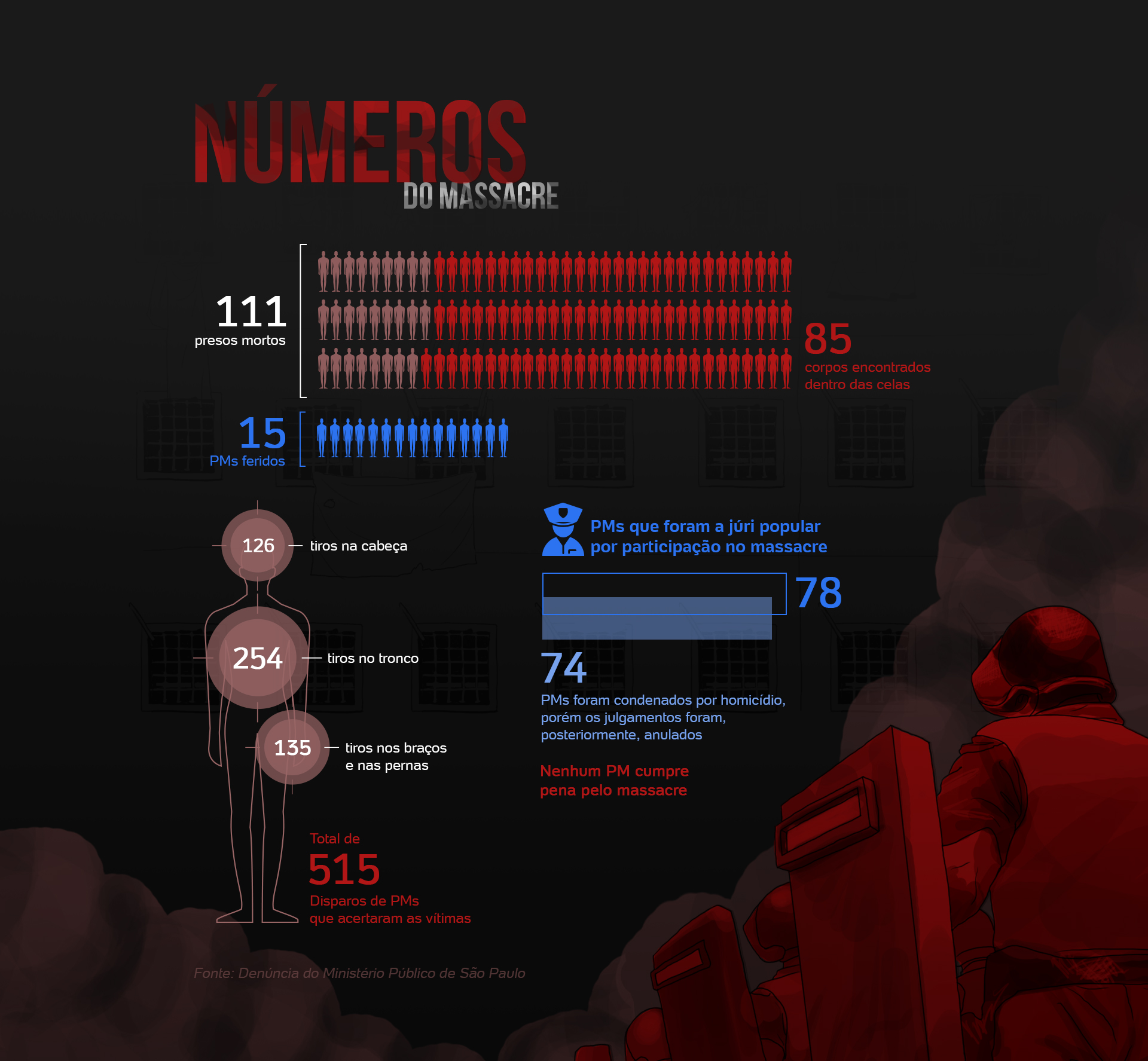

Sexta-feira, 2 de outubro de 1992. Na Casa de Detenção do Carandiru, uma briga entre dois presos provocou uma intervenção policial. Os agentes penitenciários acreditavam que poderiam resolver o impasse. Os presos esperavam o fim da rebelião. A PM, acionada, entrou. No dia seguinte, a conta: 111 mortos.

Nas próximas linhas, três agentes penitenciários e um sobrevivente descrevem aquela sexta. Policiais que estiveram na ação foram contatados, mas, orientados por seus advogados, não concederam entrevistas. A reportagem utilizou suas declarações nos tribunais para descrever o dia em que o sangue se misturou à água dos canos estourados e transformou o Carandiru no maior massacre da história das prisões brasileiras.

Alberto Castelano Júnior, Dirceu Rodrigues e Ronaldo Mazotto são funcionários do sistema prisional do Estado. Castelano e Rodrigues estiveram na Detenção no dia do massacre. Mazotto acompanhou os dias seguintes

Edivaldo Godoy cumpriu 16 anos e seis meses de pena por assalto a bancos na Casa de Detenção. Em 1992, correu dos policiais que entraram para conter a rebelião no Pavilhão do Carandiru. Recebeu três tiros: nas costas e nas mãos

Os PMs que participaram do massacre, por orientação da defesa, não deram entrevistas, uma vez que o processo ainda corre. A base para os relatos mais abaixo foi colhida em depoimentos dados nos julgamentos

Simon Plestenjak/UOL

Simon Plestenjak/UOL Havia dois dias que o Pavilhão 9 da antiga Casa de Detenção do Carandiru, zona norte de São Paulo, estava em silêncio. Ao contrário dos grandes tumultos, em um centro de cumprimento de penas, como o antigo presídio paulistano, a falta de ruídos é sinal de confusão das grandes.

“Quando você chega para trabalhar em uma Casa de Detenção, tudo o que você ouve é um burburinho. Preso para um lado, preso para outro”, afirma Alberto Castelano Júnior, 64, funcionário aposentado do sistema prisional, depois de 28 anos de serviços prestados no Carandiru e mais 15 em uma penitenciária do interior do Estado. “Quando está tudo quieto, é porque alguma coisa vai acontecer – você não sabe onde nem por quê, mas vai acontecer.”

Tudo começou e acabou na sexta-feira 2 de outubro de 1992. Eram tempos tensos. Um processo de impeachment, o primeiro da história do país, havia sido aberto contra o presidente, Fernando Collor de Mello (então no PRN), naquela semana. A transição para o governo então provisório de Itamar Franco ocupava todo o noticiário. No dia da carnificina, a nota mais relevante das páginas policiais era a de PMs que haviam dado calote em uma sauna.

“A unidade em si vivia constantemente em um clima tenso, mas controlável”, diz o agente penitenciário Dirceu Rodrigues, 49, então um dos responsáveis pelo Pavilhão 9, onde houve a sublevação. “Na época, tínhamos respeito e autoridade sobre o que fazíamos. Nos adaptávamos e criávamos meios para conduzir aquele local. Trabalhávamos em um pavilhão com 2.000 presos com seis funcionários durante anos. E controlávamos tudo até 1992, que foi uma guerra política, de fora para dentro.”

A turbulenta primeira semana de outubro daquele ano não teve apenas um presidente afastado e uma carnificina no principal depósito de presos da capital paulista. No dia seguinte à rebelião, no dia 3, os paulistanos elegeriam o novo prefeito. As pesquisas indicavam que o ex-governador Paulo Maluf (hoje no PP) poderia ser eleito no primeiro turno. Seu principal adversário era Eduardo Suplicy (PT). Em terceiro lugar, as pesquisas apontavam o hoje tucano Aloysio Nunes Ferreira, na época do PMDB, então vice-governador e candidato do chefe do Executivo estadual, Luiz Antônio Fleury. Aloysio ficou em terceiro. No segundo turno, em 15 de novembro, Maluf venceu Suplicy.

“O governo precisava de alguma coisa para se eleger”, afirma Dirceu. “Politicamente, eles queriam acabar com a Casa de Detenção”, diz seu colega Ronaldo Mazotto, 49, também ex-funcionário da Detenção. “Eles queriam acabar com a rebelião, porque era eleição no dia seguinte.”

Simon Plestenjak/UOL

Simon Plestenjak/UOL Da rua se vê em grandes letras “bazar” e nenhuma numeração. É o encontro de duas ruas na várzea da Barra Funda (região central de São Paulo) onde antes havia uma estação, a da Barra Funda, em que paravam os trens da antiga ferrovia Santos-Jundiaí e, depois, com a inauguração do gigantesco terminal de passageiros intermodal do bairro, abrigavam os passageiros que aguardaram, nos anos 1990, os trens de luxo de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Hoje, quem trabalha nos escombros do que um dia foi uma estação ferroviária é o advogado Edivaldo Godoy, 55. As escadarias que dão para a antiga passarela funcionam como a sua central de contatos. Sua função é ajudar aqueles, que como ele, viveram no sistema prisional do Estado de São Paulo.

Na Barra Funda, Godoy junta os pontos de sua trajetória que já foi errática. Há 40 anos, também em uma estação de trem, ele partia de Catanduva, no interior de São Paulo, para a capital paulista. Foi morar nas ruas e continuar o que fazia na cidade da região da Alta Araraquarense: pequenos furtos.

“Eu era muito danado, não tinha medo de nada”, diz. “Minha ascensão foi por isso, pela minha coragem. Fui criando respeito. Quando falava que era comigo, falavam: ‘Com ele, eu vou’. Dava certo o que a gente fazia. Eu queria que todo mundo tivesse suas coisas: comprei carro, casa. Tinha muita maconha, mas aí a cocaína estava no auge, todo mundo queria e ninguém tinha.”

Depois de passar para a Febem, antes mesmo de completar 20 anos, cumpriu pena por assalto a banco na Casa de Detenção. A pena era de 62 anos, mas, unificada, ficou em 16 anos e oito meses, todos eles cumpridos no Pavilhão 9. “Entrei no Carandiru em 1980. Fui pego no banco Safra, em que a segurança era feita por militar. Ninguém gostava de roubar o Safra porque tinha resistência. Eu falei: roubei um, vou roubar outro. Nessa me ferrei. Dois morreram, dois fugiram e eu fui baleado na perna. Fui preso em flagrante e desci para o Carandiru, para a casa de pedra.”

Diferentemente do que acontece hoje, quando presos sem condenação vão para os CDPs (Centro de Detenção Provisória), e os condenados, para as penitenciárias, na Casa de Detenção não havia separação de acordo com o julgamento. Os nove pavilhões consistiam na portaria (o Pavilhão 1), na triagem (o 2), a enfermaria (o 4), o seguro --presos jurados de morte e os estupradores-- e os homossexuais (o 5), a administração (o 6), o de trabalho (7), os reincidentes (o 8) e, por fim, os que cumpriam pena pela primeira vez (o 9).

“O 8 era o pavilhão mais tranquilo. No 9 estavam os cabeças de bagre. Se o cara passava no 9, quando chegava no 8 já sabia o que acontecia. No 9 tinha muita conversa fiada, e a bomba explodia”, explica Godoy.

O dia 2 de outubro de 1992, a princípio, não era para ser o mais sangrento que o hoje advogado viu. Ele lembra da rebelião de 1987, quando, pela primeira vez, detentos foram degolados em presídios do Estado. “Nunca havia sentido cheiro de carne humana. Presos foram queimados vivos. O cara que começou tudo, o Açougueiro, foi o primeiro a degolar uma pessoa na cadeia.”

Godoy participava de tudo. Era considerado uma liderança e chegava junto em tudo o que acontecia na cadeia. Sempre sabia o que ia acontecer.

Naquela sexta do massacre, ele presenciou o início da briga. “Era por causa de droga, de cocaína. O grosso da droga vinha por fora. No caminhão do lixo, da lavagem. O número de fornecedores que entrava lá era grande. Não tinha revista de funcionário, que trazia dois, três quilos de maconha. A questão foi que alguém não pagou e outro foi cobrar, não gostou e enfiou a faca.”

Na Detenção, antes do PCC, havia um conflito por região da cidade de São Paulo – zonas leste, norte, oeste, sul. Se alvo era alguém da leste, por exemplo, quem era da região tinha que saber por quê. “E mataram [naquele dia] povo da sul e da leste. No dia, tinha dez cadáveres. Aí o diretor se apavorou.”

Quando o Choque entrou, para os presos não havia de nada de anormal. “O Choque costumava entrar para treinar. Nós também: fazíamos coquetel molotov, barricadas, atirávamos merda. Era uma resistência. Mas ninguém esperava o que aconteceu.”

3.out.1992 - Rogério Albuquerque/Folhapress

3.out.1992 - Rogério Albuquerque/Folhapress Quando a PM chegou ao Pavilhão 9 da antiga Casa de Detenção, barricadas estavam erguidas para impedir o acesso dos policiais. A briga dos dois presos no segundo andar do pavimento já havia resultado em ferimentos em alguns presos, que foram levados para a enfermaria do pavilhão 4. Os agentes penitenciários fecham o acesso ao segundo andar, mas o cadeado foi rompido pelos presos que começam um tumulto generalizado.

Colchões e arquivos foram incendiados pelos presos. Barricadas eram erguidas para impedir o acesso da Polícia Militar. Juízes corregedores e a direção do presídio tentavam estabelecer, sem sucesso, uma negociação.

O comando da operação foi entregue ao coronel Ubiratan Guimarães, que determinou que a Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) ocupasse o Pavilhão 9 e terminasse a rebelião. Ele ordenou aos seus subordinados “a reagir no mesmo nível”.

"Quando a Polícia Militar conseguiu finalmente entrar no Pavilhão, encontrou várias emboscadas preparadas pelos presos: óleo de cozinha e pregos com sangue contaminado espalhados pelas escadarias, tudo isso misturado a fumaça do incêndio e água dos canos estourados. Era o inferno", afirmou o coronel da PM Ubiratan Guimarães, morto em 2006, em carta enviada em 2003 ao agente penitenciário Ronaldo Mazotto, com quem mantinha correspondência.

"Logo na entrada do pavilhão havia um preso morto pelos próprios companheiros, degolado, dependurado de cabeça para baixo, uma barbaridade", continuou Ubiratan. "Os detentos estavam com armas improvisadas, revólveres e estiletes sujos de sangue dos presidiários aidéticos", relatou.

À época capitão da Rota, o policial militar Ronaldo Ribeiro Ribeiro dos Santos relatou em abril de 2013 ao júri popular do massacre que condenou os policiais: "Recebi a informação que a situação ali era insustentável". Posteriormente, o julgamento foi anulado em 2016 em decisão polêmica do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2016.

Os policiais não esperaram a abertura dos portões pelos agentes penitenciários. Levaram dez minutos para arrombá-los.

Simon Plestenjak/UOL

Simon Plestenjak/UOL Edivaldo Godoy estava na entrada do Pavilhão 9, uma estrutura de cinco andares nos fundos da Detenção, quando o reforço policial chegou. “A gente resistiu à entrada do Choque. Antes de a polícia chegar, o diretor [do presídio] foi até lá pedir para parar, e a gente concordou. Mas o Choque veio e houve uma reação.”

Ele correu até o terceiro andar do cárcere, sob as ordens da tropa de policiais, que pedia a todos os detentos que estivessem em seu xadrez de origem. “Ninguém esperava que viria esse tanto de gente”, diz. “E eles vieram querendo matar. O Choque foi quem menos matou, se for comparado pela estatística. Porque eles já sabiam. Eles iam, batiam, voltavam. Para pegar raiva. O que matou mais foi PM inexperiente, foi falta de comando, porque não tinha oficial na operação.”

“Eu sabia que ia apanhar, que ia correr, que ia ficar pelado no pátio. Isso era a rotina. Mas, quando abrem as portas para todo mundo, todos os policiais, dão início ao massacre. Estava no terceiro andar do Pavilhão 9. Eles mataram sem critério. Entraram atirando, abriam as boquetas das portas e iam atirando nas celas. Nas celas que já estavam abertas, eles atiravam nos presos. Até os irmãos, os crentes, foram mortos, que não tinham nada a ver com nada, eles não participavam dos conflitos.”

Em uma era pré-PCC, não havia liderança. Em 1992, existia a embrionária Serpentes Negras, facção que jamais teve a organização e o prestígio dentro das cadeias que o Primeiro Comando da Capital arregimentou. Eram todos soltos na carceragem, respondendo cada preso por seus interesses.

“Uma parte não estava envolvida em nada. Boa parte de quem morreu não devia nada. Na época, não tinha liderança, ninguém liderava nada. Não havia comando unificado, com diretrizes. Líderes? Difícil falar. Na época, não tinha como obedecer uma liderança”, afirma Godoy.

O hoje advogado tomou tiros na barriga e nos braços. O terceiro andar do Pavilhão tornou-se um tapete de corpos e de sangue. “Quando deram o 'já era, já era', a gente começou a ‘ressuscitar’”, lembra. “Eu me fingi de morto e quase tomei uma mordida de cachorro, que percebeu que eu estava vivo.”

O rio de sangue que se tornou uma das marcas do massacre formou-se porque os tiros dos policiais acertaram os encanamentos. A água que desceu pelas galerias misturou-se ao sangue das vítimas.

“Um policial viu que eu estava vivo e não me matou. Não dava para ver quem era, porque estavam de capacete. Ele poderia ter dado o tiro de misericórdia. Eu abri o olho, ele me viu. O olho dele viu o meu olho, e ele não atirou. Todos estavam rendidos, deitados. Uma hora só tinha a gritaria dos feridos. Não tinha reação. Era vontade de [a polícia] matar. Nem bicho é assim.”

2.out.1992 - Eder Chiodetto/Folhapress

2.out.1992 - Eder Chiodetto/Folhapress “Recebi a determinação do coronel Ubiratan para entrar, porque estava havendo tiros em direção à tropa”, disse o policial militar Ronaldo Ribeiro dos Santos, à época capitão da Rota, um batalhão de elite da PM paulista. A fala foi pronunciada em abril de 2013, durante a fase de interrogatório do júri popular, dividido em cinco etapas devido ao grande número de acusados: 78 policiais militares.

Diante do corpo de jurados, Ronaldo mencionou um dos pontos ainda nebulosos daquele 2 de outubro: os presos estavam de posse de armas de fogo? Para Polícia Militar, sim; 13 armas, para ser exato. “Entramos. Havia barreiras com vários objetos. Estava muito escuro, com gritaria, estampidos. Deu a entender que eram armas de fogo”, disse Ronaldo.

Durante o júri, a maioria dos acusados preferiu, por uma estratégia da defesa, apenas declarar sua inocência e se negar a responder às perguntas do juiz, dos promotores e dos jurados. Aqueles que o fizeram defenderam a ação da tropa. “Gritava para os presos para voltarem às celas. Alguns obedeceram, outros não”, disse Ronaldo.

"Depois da primeira barricada, ganhamos a escada, saímos no primeiro andar [do pavilhão 9], o capitão Ronaldo para a direita e eu pela esquerda", afirmou, em seu interrogatório, o major reformado da PM Aércio Dornelas Santos, que na época tinha a patente de capitão. Em seus relatos, os policiais militares afirmaram que havia baixa visibilidade dentro dos corredores do pavilhão 9. "Depois da primeira barreira do portão, [os presos] jogaram todo o tipo de objeto que tivessem na mão," disse Santos.

“Aquele barulho não era de uma tábua batendo na outra. Era tiro”, disse Santos, reiterando a versão de que alguns presos estavam armados. Ele afirmou ter encontrado três armas de posse dos presos, mas não soube explicar como foi feita a descoberta. "Eu atirei três vezes", disse o policial militar ante o júri.

O Ministério Público defendeu, no julgamento, a tese de que os policiais militares agiram em grupo, não individualmente, com o objetivo de matar e que os presos não tiveram como reagir. A defesa, por sua vez, argumentou que era impossível provar que determinado réu matou determinada vítima porque nunca foi feito um exame de balística indicando de quais armas saíram os projéteis que acertaram os presos.

A perícia constatou que 85 corpos de presos foram encontrados dentro das celas. Por sua vez, os policiais militares afirmam que os “embates” aconteceram nos corredores.

Oficial do Corpo de Bombeiros, Marcos Ricardo Poloniato atuou à época no pelotão que ingressou no segundo pavimento do pavilhão 9. Durante o julgamento, ele afirmou que disparou duas vezes “na direção de onde vinham os estampidos; não sei se atingiu alguém”.

Indagado pelo juiz José Augusto Marzagão, a partir das perguntas dos jurados, se era possível entrar sem armas de fogo no local, Poloniato negou e alegou: “Em defesa da nossa vida, da própria vida. Precisávamos fazer aquela ocupação e estávamos recebendo tiros”. Ele foi um dos policiais feridos na ação.

Hoje advogado, depois de uma passagem pela Câmara de Vereadores de Santo André (SP) pelo PPS, Marcos Antonio de Medeiros era sargento na época do massacre. Ele negou que a metralhadora tenha sido usada na rajada. Os disparos foram feitos de modo intermitente, segundo ele. "A operação da Rota foi muito rápida. Se ficamos naquele pavilhão por 20 minutos, foi muito."

Em seus relatos ao júri, os policiais militares divergem a respeito da quantidade de presos que encontram caídos nos corredores. Uns falam em três, quatro corpos. Outros chegaram a contabilizar dez e até 15. Mas são unânimes em defender o procedimento adotado. "Nossa missão era entrar e tornar aquele ambiente seguro. Cumprimos nosso dever, saímos e não entramos mais depois disso”, afirmou o major reformado Aércio Dornellas Santos.

Simon Plestenjak/UOL

Simon Plestenjak/UOL Havia um homem deitado no grande sofá da diretoria da Casa de Detenção. E ele chorava, depois de ouvir a ordem do oficial da PM: “A partir deste momento, assumimos a Casa de Detenção”. “Vocês não sabem o que estão fazendo”, dizia, aos prantos, um dos chefes do presídio, segundo flagrou Alberto Castelano Júnior, para o então comandante de policiamento metropolitano da PM, coronel Ubiratan Guimarães.

Pedrosa tinha ordenado que os presos do Pavilhão 9 encerrassem o conflito antes da intervenção. “Eu estava como diretor de contas bancárias dos presos, e subi para a diretoria-geral", conta Alberto. "Vi aquele tumulto de PMs, diretor e mais funcionários, secretária, todo mundo desesperado porque ele tinha recebido ordem do governador e do secretário de Segurança Pública de que a PM poderia intervir para restabelecer a ordem. A Tropa de Choque já estava posicionada, só tinha que dar a ordem. A ordem foi dada ali.”

A partir desta ordem, restou apenas um funcionário na Casa de Detenção, que cuidava do Pavilhão 9. “Ele abraçou dez presos com ele para sair de lá. Os PMs não queriam que saísse, e ele, fortão, disse: ‘Vão sair comigo’. Depois, entrou a PM e fez o que fez.”

Na noite do dia 2, o diretor da Casa de Detenção, José Ismael Pedrosa, dizia para a imprensa que a situação estava sob controle e que havia oito mortes. No dia seguinte, em um mundo analógico e ainda dependente das notícias pela TV, rádios e jornais, as manchetes eram de 111 mortos contados.

“Foi a maior besteira que o Estado já fez. Se presos se rebelaram no Pavilhão 9, era entre eles. Não tinha a ver conosco. Tanto que tiraram os funcionários de lá: ‘Deixa’.” A estratégia em ações do tipo, afirma Alberto, era cortar a água, a luz e a saída para o banho de sol. “Com o tempo, eles iriam se acertar. Mas não: a eleição era no dia seguinte, e o governador não queria isso. E ele resolveu invadir. A Polícia Militar trabalha onde ela vê, não no desconhecido. E deu nisso aí. Esse negócio aí dos 111 presos é balela, porque, quando a polícia entrou, já tinha 29 mortos entre eles. Jogaram tudo para a PM porque já estava ferrado mesmo. Mas ia ser recorde do mesmo jeito.”

Do térreo até o quinto andar do Pavilhão 9, os presos, em um primeiro momento, resistiam atirando objetos como TVs, explodindo botijões e atacando armas. Com o tempo, foram encurralados em seus pavilhões de origem. Os policiais, no entanto, estavam literalmente no escuro: não havia luz nem conhecimento dos corredores por ordem os rebelados passavam.

“Quem estava nessa ação não tinha noção do que era, só teria quando entrasse, diferente de nós, que entrávamos e saímos e conhecíamos tudo. A atitude para que evacuássemos foi errada”, diz Dirceu. “O PM é treinado para o dia a dia. Ele nunca entrou numa Casa de Detenção, nunca entrou em um pavilhão. Quando os presos lá dentro andam no escuro, eles sabem quantos passos dar até a cela. O coronel Ubiratan saiu de lá com os tímpanos estourados. Ele estava comandando a tropa quando estouraram um botijão de gás. [Os presos] puseram um maluco lá e disseram: ‘Na hora que eles chegarem, você risca um fósforo’. O preso desapareceu, mas o coronel estourou os tímpanos. Socorreram ele, e depois, como é que faz? Era uma tropa sem comando e fizeram o que fizeram. Não tem comando, sai atirando, matando. O Ubiratan só ficou no começo”, afirma Alberto.

A rebelião, acreditam, duraria poucas horas se a PM não entrasse. “No sábado mesmo estaria resolvida”, diz Dirceu. “E sem baixas. Não haveria história dos 111. Uma hora teriam que arrefecer.”

2.out.1992 - Juan Esteves/Folhapress

2.out.1992 - Juan Esteves/Folhapress “Não houve massacre nenhum no Carandiru”, afirmou o coronel Ubiratan Guimarães, em carta escrita mais de dez anos depois a um carcereiro que trabalhou da Casa de Detenção. “O que houve foi uma operação policial para a retomada de um presídio rebelado e em chamas.”

Ninguém se preocupou em preservar a cena do crime. Os corpos das vítimas foram carregados pelos próprios presos sobreviventes. Após a entrada dos policiais militares, nenhuma autoridade civil teve permissão de entrar na Casa de Detenção até o fim do tiroteio. “Agimos no estrito cumprimento do dever legal, e a ordem foi restaurada”, afirmou o coronel Ubiratan Guimarães, comandante da ação que resultou na entrada de 330 policiais no pavilhão 9.

Personagem controverso, o policial decidiu entrar no mundo da política. Na primeira tentativa, utilizando o número “111”, uma referência óbvia ao massacre, ele chegou a uma suplência de deputado estadual de São Paulo, na eleição de 1998.

Em 2001, o policial foi condenado em júri popular pela morte de 102 dos 111 presos assassinados na invasão que conteria uma rebelião na casa de detenção. A pena era de 632 anos de prisão, mas com direito a recorrer em liberdade.

No ano seguinte, o coronel se elegeu deputado estadual com pouco mais de 50 mil votos, novamente com o “111” na cédula. Em 2006, quando preparava a reeleição, ele acabou absolvido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu que o policial agiu, durante a rebelião, no “estrito cumprimento do dever legal”.

Meses depois, em 9 setembro de 2006, o PM foi assassinado a tiros em seu apartamento nos Jardins, área nobre de São Paulo. Acusada pelo assassinato, a namorada do coronel, a advogada Carla Cepollina, foi absolvida pelo crime em júri popular por falta de provas.

Somente 21 anos depois do massacre do Carandiru, 74 policiais militares foram condenados em um júri popular, dividido em cinco etapas, pelas mortes de 77 do total 111 presos --alguns presos foram mortos por armas brancas e, por não ser possível afirmar se o autor do ferimento foi um policial ou um outro preso, o Ministério Público não apontou os responsáveis pelos homicídios nestes casos.

A primeira etapa foi iniciada em 15 de abril de 2013 e a quarta foi finalizada em 2 de abril de 2014.

Em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento, em uma decisão polêmica. Os três desembargadores da 4ª Câmara Criminal do TJ que julgaram recurso da defesa foram unânimes em determinar a anulação do júri popular que condenou os policiais militares. Além disso, o relator do processo, desembargador Ivan Sartori, votou pela absolvição dos acusados. A decisão foi considerada "inusitada" pelo Ministério Público e foi alvo de críticas de entidades de direitos humanos, que reclamaram de impunidade. Posteriormente, em nova decisão em abril deste ano, a Justiça paulista decidiu que será preciso realizar um novo julgamento, ainda sem data marcada.

“A polícia cumpriu sua missão”, costumava repetir Ubiratan. O UOL procurou a defesa dos policiais militares, mas os advogados não quiseram se manifestar sob a justificativa de que o processo ainda está em andamento.

Simon Plestenjak

Simon Plestenjak “Não houve rebelião, houve uma sublevação, em um só pavilhão, o 9, que nós controlaríamos, como sempre fizemos. Não haveria problemas nem baixas. E não chegaria ao nível que chegou, de desmoralizar duas categorias profissionais.”

Alberto Castelano Júnior, 28 anos de Carandiru e 43 de sistema prisional, diz acreditar que a ação da sexta-feira 2 de outubro de 1992 serviu para enfraquecer os agentes penitenciários e os policiais militares. “Acabaram com a nossa moral e a da PM.”

“O governo nos expôs ao ridículo. Eliminou nossa carreira, se precisasse de apoio [da polícia] era restrito. Eles [os policiais] ajudavam, sim, mas passou a ser mais fechado”, diz seu colega Dirceu, no sistema prisional desde 1990. “Já vivíamos aquilo. Aquilo aconteceu na sexta, repercutiu no sábado e na segunda entramos para limpar. Não mudou nada. No que foi dado baixa [nos mortos], na semana seguinte a quantidade já havia sido reposta. Continuou o ritmo normal.”

“Quem sabia lidar com os presos éramos nós, os funcionários. A polícia trabalhava na rua e, qualquer coisa que tivesse, vinha para controlar o tumulto. Qualquer atitude nossa era respeitada. Hoje em dia qualquer preso fala ‘tááááááá´ [faz expressão de escândalo]' quando você vai chamar a atenção. No nosso tempo, era mão para trás, 'sim, senhor'. Por isso era mais fácil dominar as situações”, diz o agente Mazotto.

Aposentado há dois anos, Alberto viu naquele episódio o respeito às duas categorias esvair. Os agentes deixaram de responder à Secretaria de Segurança Pública e passaram a uma específica, a de Administração Penitenciária. “Nunca mais fomos os mesmos, nunca mais a Polícia Militar foi a mesma. Ela começou depois disso a filmar todas as ações, a coordenar ações e criou-se uma secretaria para consertar uma besteira que nós, os funcionários, sabíamos como lidar.”

Simon Plestenjak/UOL

Simon Plestenjak/UOL A recuperação dos tiros recebidos no massacre por Edivaldo Godoy levou três meses no hospital da Penitenciária do Estado, também no bairro do Carandiru. Quando voltou, rodou pelas penitenciárias que iam sendo inauguradas pelo Estado ao longo da década de 1990.

“Minha bolsa vivia arrumada. Foi inaugurando e eu fui mudando. Era transferido o tempo todo.”

Quando ainda cumpria regime fechado, começou a cursar direito pela Universidade de Brasília. No semiaberto, aproximou-se do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da USP, e cumpriu o restante do curso lá. Ajudou a fundar o Instituto Sou da Paz e hoje integra ONGs e projetos que beneficiam os egressos do regime carcerário do Estado.

No terreno onde funcionava a estação da Barra Funda, obteve a permissão do Estado para que os trabalhos de reinserção fossem tocados. Faz parte também do projeto “Começar de Novo”, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

As tatuagens que ele trouxe da prisão (uma âncora, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, os pontos entre os dedos polegar e indicador que o identificavam como ladrão de bancos) foram apagadas. As marcas do sistema penitenciário não estão mais no corpo, mas na alma.

“Tive uma sobrevida, renasci das cinzas”, diz. “Não sou nenhum santo, mas pretendo só fazer o bem, ser uma pessoa correta e ajudar. Mas o carimbo está nas minhas costas. Todos os dias tenho que provar que sou honesto. Mas não olho no retrovisor. Quero ir para a frente. Não estou nem aí com quem joga pedra. Os cachorros vão latir, mas o carro segue em frente.”