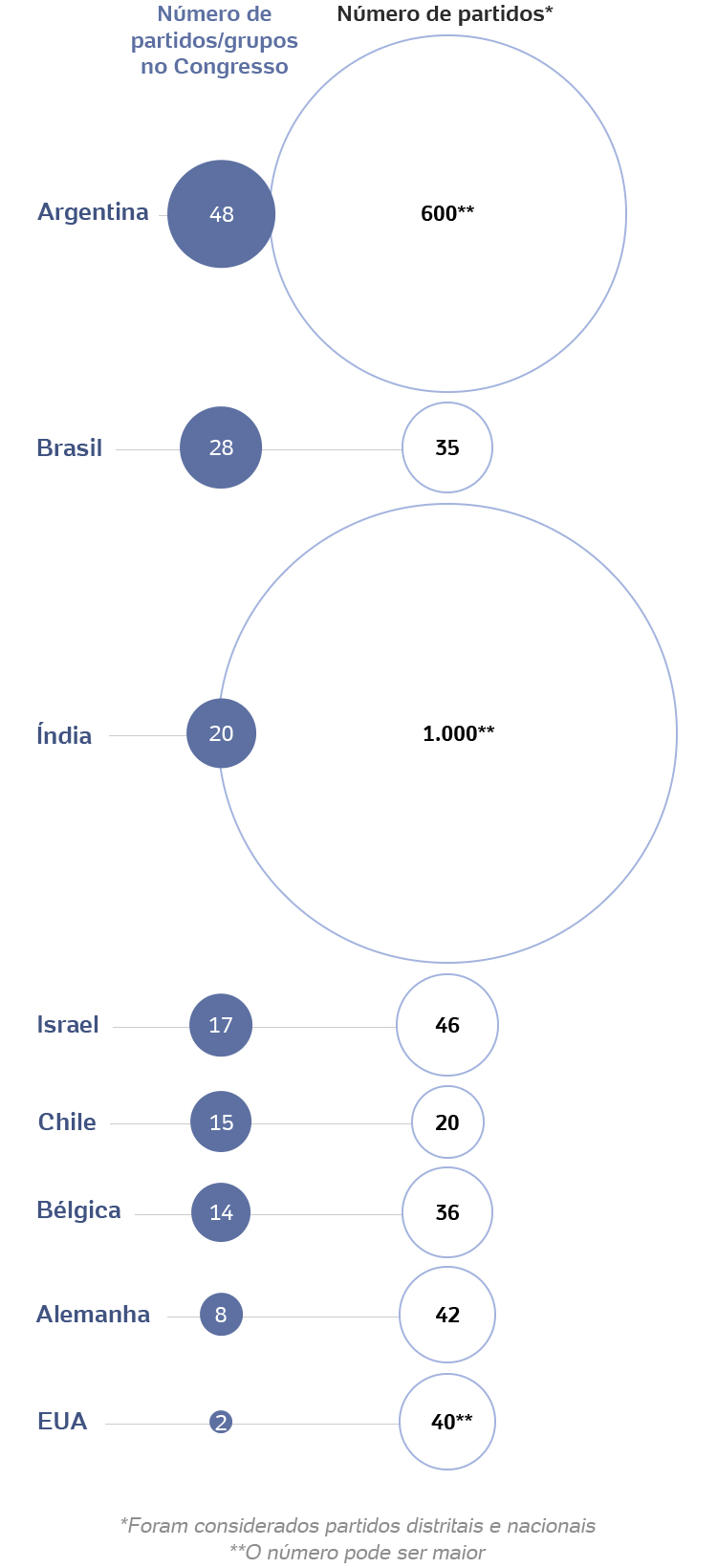

Há hoje no Brasil 35 partidos políticos registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Nas últimas eleições, em 2014, 28 deles alcançaram cadeiras no Congresso Nacional. No geral, são partidos com pouca diversidade ideológica entre si e que fazem alianças a fim de conseguir votos e favores. Mas é só no Brasil que a política é assim? Não.

O UOL conversou com dois especialistas sobre sistemas políticos e democracias pelo mundo. Glauco Peres da Silva, professor do Departamento de Ciências Políticas da USP (Universidade de São Paulo), e André Borges, do Instituto de Ciências Políticas da UnB (Universidade de Brasília) explicam por que existem partidos políticos, por que alguns países tem tantas e outros tão poucas legendas e quais são os motivos e consequências de uma fragmentação partidária como a que temos no Congresso brasileiro.

É importante lembrar, no entanto, que cada país possui inúmeras particularidades políticas, sociais e culturais que impedem uma comparação perfeita. Não é só porque determinado sistema funciona de uma certa forma na Alemanha que poderia ser implementado nos mesmos moldes e com resultados similares no Brasil.

Essa é uma pergunta fundamental da ciência política.

“A motivação que você acredita ter para que partidos diferentes existam é que haja ideias diferentes a respeito da coisa pública”, diz Glauco Peres da Silva.

Basicamente, explica ele, uma sociedade tem grupos diferentes de pessoas, com concepções diferentes sobre o que o governo deve e pode oferecer a elas, e esses grupos querem ter acesso ao poder. O partido é um meio para isso.

No Brasil, também é de se esperar que o elevado número de partidos registrados represente a diversidade da população do país. Mas não é bem isso o que acontece.

“O problema hoje no Brasil é que temos uma elite superfragmentada, enquanto o restante da população não se sente representada”, diz Peres da Silva. Por isso a impressão comum que se tem no Brasil é que “há partidos demais”.

Não.

Há diversos países com uma grande quantidade de partidos --que pode ou não se refletir na formação do Congresso. Um país pode ter poucos ou inúmeros partidos e isso depende de vários motivos. Entre eles, o tipo de sistema eleitoral adotado e algumas particularidades políticas, sociais e culturais locais.

Há mais de mil partidos registrados na Índia, por exemplo. Muitos desses partidos são regionais e representam as inúmeras etnias, castas, tribos e religiões do país, que com seus 814 milhões de eleitores tem a maior eleição do mundo.

“No caso da Índia, os partidos que são competitivos em um estado não necessariamente são competitivos em outro. Se em um distrito eu tiver o partido A e B, e no outro eu tiver C e D, o que vai acontecer é que, quando eu somar esses sistemas distritais, vou ter um efeito de composição e, em vez de eu ter dois partidos [no Congresso], eu vou ter quatro: A, B, C e D”, explica Borges.

O número elevado de partidos proliferou ainda mais na década de 1990 na gigantesca república asiática, tal como no Brasil, para atender a interesses particulares. Um artigo de 2013 do jornal Indian Express explica como a busca por poder fez com que muitos afiliados deixassem uma legenda para criar outra, na qual teriam maior influência.

Na Argentina, são atualmente 39 partidos nacionais e 664 provinciais --que também podem concorrer ao Legislativo. Algumas legendas distritais integram partidos de ordem nacional, mas não todas. Em menor escala, Israel tem 46 partidos. O número já é superior ao brasileiro, embora seja um país de proporções bem menores.

É importante ressaltar, no entanto, que o fato de haver tantos partidos em um país não significa que todos eles tenham representatividade no Congresso. Nem mesmo que o partido em questão tenha alguma relevância política. O exemplo dos Estados Unidos é o mais evidente. Embora existam dezenas de legendas no país (já ouviu falar no Partido da Maconha?), apenas duas são de fato conhecidas e se revezam no poder: o Partido Democrata e o Republicano.

Isso acontece, entre outros fatores, porque o tipo de sistema eleitoral adotado no país, majoritário, dificulta que pequenos partidos cheguem ao poder, enquanto sistemas proporcionais, como o brasileiro, o argentino e o israelense, favorecem essa situação.

Grosso modo, no sistema majoritário norte-americano, os candidatos mais votados levam a totalidade dos votos de um distrito, o que faz com que aqueles mais conhecidos, e com uma enorme estrutura partidária por trás, saiam sempre na frente. Já no sistema proporcional, as cadeiras são distribuídas entre os partidos que receberam uma determinada quantidade de votos. Os mais votados levam mais cadeiras, mas os menos votados também levam sua porção.

“Nos Estados Unidos já existe uma consolidação, você tem dois partidos que controlam a política americana há muito tempo, é difícil de entrar um terceiro. A tentativa de criar uma terceira força não dá certo. Vez ou outra você tem um candidato independente, mas não é bem-sucedido”, afirma Borges.

Também não.

Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, o elevado número de partidos da Índia, da Argentina e de Israel se reflete no Congresso de cada um desses países. São 42, 48 e 17 legendas representando a população em cada Legislativo, respectivamente. No Brasil, eram 28 após as eleições de 2014.

O caso de Israel é emblemático. Tal qual no Brasil, o pequeno país de 8 milhões de habitantes adota um sistema eleitoral proporcional, que possibilita a chegada de pequenos partidos ao poder. Um partido consegue chegar ao Knesset, o Parlamento unicameral do país, tendo apenas 3% dos votos totais.

De um lado, esse tipo de sistema permite a representação de minorias. De outro, pode dar demasiado poder a pequenos grupos, invariavelmente radicais e de quem os partidos maiores dependem para obter maioria. Em Israel, a influência dos pequenos partidos ultraortodoxos no Knesset afasta cada vez mais as negociações de paz com palestinos.

No limite, um número elevado de partidos ideologicamente diversos no Congresso leva à fragmentação partidária e à ingovernabilidade.

Para evitar esse tipo de problema, muitos sistemas proporcionais adotam medidas para coibir a formação ou a eleição de pequenas legendas. Um exemplo é a cláusula de barreira, que funciona como uma cota mínima para que partidos de fato recebam assento.

Definitivamente não.

“Todo sistema que tem mais de dois partidos no Congresso vai fazer isso. A Alemanha faz, a França faz, a Noruega faz, toda a Europa faz. Daí decorre o quê? A rigor, nada”, explica Peres da Silva.

Borges cita países da América Latina. “Essa troca de apoio, por cargos, isso acontece em outros países presidencialistas também. O Chile é um país que funciona de forma similar ao nosso sistema, por exemplo. Lá também os candidatos à presidente formam coligações e depois esses partidos da coligação vão ser chamados para compor o governo”, diz.

Na Alemanha, recentemente, Angela Merkel precisou se aliar à extrema-direita para poder governar. Como resultado, um político completamente avesso às políticas migratórias de Merkel, Horst Seehofer, assumiu a cadeira de ministro do Interior. Desde então, uma queda de braço é travada entre os dois para decidir uma lei de imigração no país.

Em 2010, a Bélgica bateu o recorde histórico de dias sem governo pois o Parlamento não conseguiu entrar em um acordo. Após 589 dias de discussão, uma coalizão foi finalmente formada para eleger um primeiro-ministro.

“Na verdade, o que eles estavam fazendo era trocar favor”, diz Peres da Silva. “Acordo pode, claro que pode. Fazer política é fazer acordo."

O problema não é ter que fazer acordo, mas o tipo de acordo que se faz

A primeira diferença a se fazer, lembram os professores, é a de que nos regimes parlamentaristas, como é o caso da Alemanha e da maior parte dos países europeus, os acordos de coalizão são formalizados.

“Os parceiros vão concordar com determinado conjunto de proposta de programa de governo. A coalizão recente de [Angela] Merkel, por exemplo, foi um processo bastante longo porque tinha uma discussão ponto por ponto. O acordo foi feito depois de muito esforço. Um partido disse para o outro: minha plataforma é essa, a sua é aquela, como combinar no governo que precisamos formar agora que já fomos eleitos?”, exemplifica o professor.

Isso faz com que os partidos, ao final dessa discussão, estejam de comum acordo com um programa para poder apoiar e integrar o governo. As coligações formadas, portanto, tendem a ser mais homogêneas.

Alguns países da América Latina, como a Argentina e, mais recentemente, o Chile, também desenvolveram mecanismos que levam a essa homogeneidade. São as chamadas primárias das coligações, quando os partidos se unem para discutir um programa de governo e que candidatos lançar juntos. Foi assim que a coligação Podemos, por exemplo, decidiu lançar Mauricio Macri à Presidência.

Para Borges, o fato de que, no Brasil, as coligações são extremamente heterogêneas leva às tratativas mais escusas.

“No Brasil não ocorre nada disso. Como o sistema é muito fragmentado, o presidente muitas vezes vai ter que chamar partidos que, na verdade, se ele pudesse, não chamaria. Você vai ter coalizões ideologicamente incongruentes”, explica o professor.

Qual é a cola que vai manter essa coalizão junta? Tem que ser a troca de favores

Outra consequência desse sistema é o surgimento de “partidos de governo”. Ou seja, que não têm ideologia, mas são criados para apoiar o governo e receber benesses em troca. É o caso do chamado “centrão”. “O presidente fica meio refém disso. O que resta para ele? Negociar com esses caras”, diz Borges.

Os dois professores levantam alguns pontos que poderiam ser mudados no sistema partidário e eleitoral brasileiro, a fim de coibir alguns desses problemas.

“Eu pessoalmente acho que, se houvesse um modelo como esse de negociação primária, seria muito bom, porque pelo menos as coisas ficariam públicas. Você teria uma disputa e as divergências internas da coligação já iam aparecer. Você ia ter que resolver aquilo ali”, cita Borges.

Silva ressalta a importância de o sistema ser capaz de punir acordos ilícitos. “É necessário ter fiscalização, que os fiscais não estejam subordinados. É esse tipo de coisa que a gente precisa discutir. E não se faz acordo ou não faz acordo”, diz.

Ele também sugere acabar com as negociações do horário eleitoral gratuito, que faz com que muitos partidos se unam antes das eleições em troca de minutos na TV. “Só teria acesso a horário eleitoral gratuito quem lançasse um candidato próprio e não quem fizesse parte de uma coligação.”

Silva ainda considera a cláusula de barreira, que dificulta a chegada ao poder de pequenos grupos, um “mal necessário”. “Talvez ela não precisasse existir se essas coisas fossem corrigidas. Mas a cláusula é um remédio que vai resolver um sintoma. Se a gente não atuar na causa, porém, vai ficar tomando esse remédio para o resto da vida”, conclui.

“Carlos Bolsonaro fez macumba psicológica no pai”, diz Bebianno; veja vídeo

Aborto, drogas e outros temas eternamente insolúveis

Bebianno fala sobre laranjas na eleição e diz que Bolsonaro “está com medo de respingo”

Psol quer Bebbiano no plenário da Câmara para explicar suspeita de fraude eleitoral