24 de junho de 1978

Para Ivair Machado Ferraz

Monalisa era o nome dela. Morena, cabelos pretos escorridos, longilínea, bonita. Cotidianamente, eu a via tomar o ônibus no ponto em frente à oficina mecânica onde eu trabalhava e dormia. Eu tinha dezessete anos e me mudara em janeiro para Juiz de Fora. Conseguira emprego com o Cabeludo, sujeito forte, idade indeterminada, talvez uns quarenta anos, cabelos louros escorrendo pelos ombros, sempre enfiado num macacão imundo, exímio na condução de qualquer dos três tornos que aquele cômodo sujo e abafado abrigava. Quando cheguei, o Cabeludo me apontou um Nardini bem antigo, que só por milagre parecia ainda funcionar, e disse: A partir de amanhã, esse é o seu. E me guiando para os fundos do imóvel mostrou um pequeno beco que se abria em três portas. Aqui, a cozinha – sobre a bancada de madeira, fogareiro a querosene, garrafa térmica vermelha, talha de água, dois copos americanos embaçados, uma faca. Aqui, o banheiro – vaso sanitário encimado pela caixa de descarga de plástico e chuveiro elétrico. Aqui, seu quarto – um compartimento minúsculo, sem janela, colchão assentado no piso úmido, sem estrado. Do lado de fora, entre as portas da cozinha e do banheiro, a pia encardida com marcas de graxa. Pouco a pouco me acomodei naquele ambiente, tão diverso da minha casa, em Cataguases, que a mãe mantinha irretocavelmente limpa, comida quente à mesa, os irmãos, os amigos... Tudo aquilo fazia parte do passado agora. Uma hora a gente tem que caçar rumo na vida, o pai argumentava, pelo menos alguém da nossa família não vai ficar dentro de fábrica comendo algodão, ele alegava, orgulhoso. A mãe chorava, muda, a um canto.

Além de mim e do Cabeludo, labutava no lugar o Rubens, que cuidava de um Romi seminovo. Falastrão, uns vinte e cinco anos, cabelos repartidos de lado, vivia propagando aos clientes que somente aguardava uma convocação da Mendes Júnior para ir trabalhar na construção de uma ferrovia na Mauritânia. Vou ganhar em dólar, meu querido, nunca mais ponho os pés nesta bosta de país, ele dizia, com sotaque acariocado de Três Rios. Chamava todo mundo de meu querido e acredito que o Cabeludo só o suportava porque, realmente, ele era um bom oficial. Rubens fumava Hollywood, mais de um maço por dia, e, como seu torno ocupava a entrada da oficina, voltado para a rua, ele fazia comentários a respeito de todas as mulheres que passavam pela calçada, entre uma baforada e outra. Mas quem chamou a atenção para a Monalisa não foi o Rubens...

Eu era encarregado de desenrolar as portas de aço toda manhã, o que fazia antes das sete horas, logo após encher a garrafa térmica de café e comer meu pão dormido com margarina. O Rubens pegava às oito, mas quase sempre se atrasava, e o Cabeludo chegava quando lhe dava na veneta. Às vezes, eu acordava assustado com barulhos na oficina e, pé ante pé, deparava com ele, as luzes acesas, usinando uma peça de ferro-fundido no Imor de dois metros de barramento. Às vezes, ele se ausentava por um dia inteiro. Em fins de abril, descobri Monalisa. Inicialmente, ela era um corpo entre outros no lotado ponto de ônibus. Depois, ganhou volume, ganhou cores, ganhou caráter, destacou-se da paisagem inútil. Até que um dia meus olhos castanhos, imantados, quedaram atraídos por seus olhos pretos, pondo fim ao meu sossego. Eu ansiava pelo nascer do sol, cujos raios, ao abrir a oficina, iluminavam a imagem daquela por quem meu coração, anônimo, descarrilhava. Monalisa, eu suspirava, repetindo seu nome, entreouvido por acaso.

Eu conseguira manter minha paixão por Monalisa em segredo durante todo o mês de maio – até a tarde daquela quarta-feira fria do começo de junho, quando a seleção brasileira empatou seu segundo jogo na Copa do Mundo, zero a zero com a Espanha. Assistíamos a partida, Rubens e eu, na Lanchonete Kika, onde também comíamos. De início, ele pediu cerveja para acompanhar o almoço e praticamente me obrigou a dividir a garrafa com ele. Depois, entusiasmado, decidiu que não iríamos voltar a trabalhar naquele dia e mandou o Zé Geral, o dono da lanchonete, não deixar vazios os nossos copos. Por fim, frustrados com o resultado do embate, caminhávamos na direção da oficina, quando, não acostumado com álcool, meio bêbado, senti vontade de compartilhar a existência da Monalisa. Então, a descrevi em pormenores ao Rubens, e ele, após ouvir calado, sentenciou: Mulher nenhuma vale um porre, meu querido.

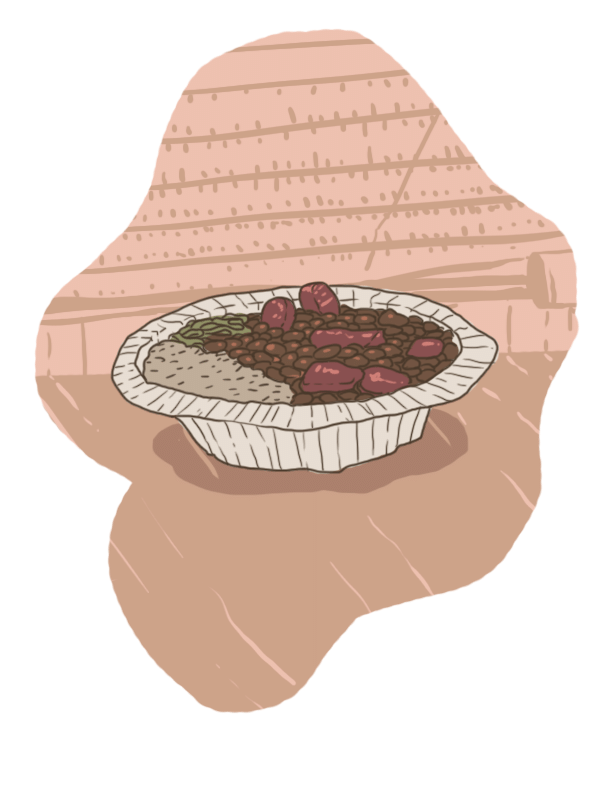

Na segunda-feira seguinte, Rubens passou a chegar cedo, antes da sete. O Cabeludo havia pegado uma enorme encomenda de parafusos de rosca sem fim com prazos bastante apertados. Com isso, o tempo escorreu sem que me desse conta. Paramos apenas na quarta-feira à tarde para assistir o Brasil vencer o Peru por três a zero e, na outra quarta-feira, para acompanhar nossa vitória por três a um sobre a Polônia. Em ambas as ocasiões, voltamos à oficina para não atrasar a entrega. Nesse período, entretido, nem lembrei da Monalisa. Só voltei a pensar nela no fatídico dia 24 de junho. A partida do Brasil contra a Itália, para definir o terceiro colocado, seria às três horas. Trabalhamos durante toda a manhã e, satisfeito com o andamento do serviço, que ia bem adiantado, o Cabeludo anunciou que tinha mandado o Zé Geral caprichar numa feijoada para nós. No entanto, o Rubens disse que não iria, alegando que para ele esse troço de terceiro lugar não servia. Ou o time é campeão ou não é nada, meu querido. Ao meio-dia, deixamos o Rubens fumando, sentado na porta da oficina, e rumamos para a Lanchonete Kika. Depois de comermos fartamente, o Cabeludo falou para o Zé Geral fazer uma quentinha, e me pediu que levasse para o Rubens e regressasse rápido para ver o jogo. A rua silenciosa, enfeitada com bandeirinhas verde-amarelas de papel-crepom, endomingava o sábado. De repente, ao dobrar a esquina, percebi alguém que se parecia com a Monalisa entrar na oficina e ouvi o barulho da porta de aço sendo baixada. Diminuí o passo, o corpo trêmulo. Minhas pernas fraquejaram, minha vista escureceu. Encostei na longa parede da transportadora, respirei fundo, uma, duas, três vezes, e dei meia volta. Abri a quentinha e ofereci a feijoada ao primeiro viralata que encontrei. O Cabeludo não notou nada de errado, quando acomodei ao lado dele para assistir a vitória da seleção brasileira por dois a um, de virada, gols de Nelinho e Dirceu.

Uns vinte dias depois, o Rubens foi convocado pela Mendes Júnior não para ir para a Mauritânia, onde os trabalhos já estavam no fim, mas para o Iraque, onde começavam. Nunca mais soube dele. Como também nunca mais soube da Monalisa, que deixou de tomar o ônibus naquele ponto em frente à oficina.